Pervers, perverti, perversion et perversité

Il est possible de définir le « pervers » par des critères qui lui sont spécifiques et notamment quant au rapport à la Loi, à l’autre, à la culpabilité :

Sa structure psychique

Le pervers ne reconnaît pas l’interdit comme structurant ; il le contourne ou le met en scène.

L’autre n’est pas un sujet, mais un instrument de jouissance ou de mise en scène.

Le pervers ne ressent ni culpabilité ni honte face à ses actes ; il est dans une logique de jouissance immédiate, parfois au détriment d’autrui.

Sa manière d’entrer en relation (instrumentalisation, absence d’empathie)

L’absence de réciprocité : La relation perverse est à sens unique, marquée par l’exploitation et la domination.

L’impossibilité de remise en question : Le sujet pervers ne doute pas, ne culpabilise pas, ne se remet jamais en cause, car il ne reconnaît pas l’autre comme un égal.

Sa dynamique de jouissance (recherche de plaisir sans limite, refus du manque)

Refus de la castration symbolique : Pour la psychanalyse, le pervers refuse la limite, le manque, la frustration, et cherche à les abolir par l’acte.

Le pervers

Jean Bergeret (La personnalité normale et pathologique, 1974) propose une définition structurale du pervers, indépendante des normes sociales. Selon lui, la perversion est une organisation de la personnalité caractérisée par la recherche d’une satisfaction pulsionnelle sans prise en compte de l’autre comme sujet.

Charles Melman (Les perversions, 2002) analyse la perversion comme une position subjective face à la Loi, et non comme une simple déviance sociale.

Exemple d’ouvrage de référence

Le « pervers » n’est pas seulement celui qui transgresse une norme sociale, mais celui qui, dans sa structure psychique, refuse la limite, instrumentalise l’autre et recherche la jouissance sans culpabilité. Cette définition, développée par des auteurs comme Freud, Lacan, Bergeret ou Melman, permet de penser la perversion « en soi », indépendamment des valeurs ou des mœurs d’une époque.

En résumé

Définition usuelle

Aujourd’hui, le terme perversion désigne généralement une déviation par rapport aux normes sociales, morales ou sexuelles établies. Cette notion a beaucoup évolué au fil du temps, s’adaptant aux changements de société, de lois et de mœurs. Dans le langage courant, la perversion évoque souvent la corruption, la méchanceté ou le vice.

Cette définition ne permet pas de comprendre le principe structurellement pathologique de la perversion.

Le perverti

Le perverti désigne plutôt quelqu’un qui a été « corrompu », « dévoyé » ou « altéré » par une influence extérieure, et qui manifeste alors une perversité (tendance à agir de manière mauvaise, immorale ou vicieuse). Il aura pris les comportement du pervers sans en avoir la structure psychique fondamentale. Il garde une potentialité de recule et d'autocritique sur lui-même comme, une potentialité d'abondonner ce fonctionnement.

Exemple : « Cet enfant a été perverti par de mauvaises fréquentations. »

La perversité

Le pervers : structure psychique, organisation de la personnalité (perversion).

Le perverti : état acquis, souvent par influence, tendance à la méchanceté (perversité).

La perversité : disposition morale à faire le mal, cruauté consciente.

La perversion : elle est exercée par le pervers.

En pratique, le terme pervers demeure le plus usité pour qualifier aussi bien la perversion (au sens psychique) que la perversité (au sens moral), la distinction entre les deux notions relevant davantage de l’analyse théorique que de l’usage courant.

En résumé

Définition en psychologie et en psychanalyse

La perversion se définit comme une organisation psychique ou comportementale caractérisée par la recherche de satisfaction personnelle au mépris de l’autre, souvent par la manipulation ou l’instrumentalisation. Celui qui exerce la perversion est traditionnellement désigné comme le pervers.

La perversion

Définition

La perversité, quant à elle, renvoie à une disposition morale ou éthique à agir consciemment dans le mal, avec une forme de jouissance ou de cruauté assumée. C'est un terme plus rare, qui désigne une personne ayant acquis cette tendance par corruption ou dévoiement. Elle est parfois attribuée à la figure du perverti.

« Une ambiguïté significative de cette hésitation de la langue philosophique entre les termes de « méchanceté » et de « perversité », un exemple frappant est celui des différentes versions de la formule grecque traditionnelle – sur laquelle on reviendra : « Nul n’est méchant volontairement. »

Quand Aristote critique cet énoncé, dont on attribue la paternité philosophique à Platon, le mot grec rendu par « méchant » n’est pas kakourgos (qui veut dire « malfaisant », « malfaiteur ») mais ponèros, que certains traducteurs rendent par « pervers », l’énoncé devenant alors : « Nul n’est pervers volontairement. »

Or, ponèros ne veut dire ni « méchant » ni « pervers », du moins au sens moderne, mais « misérable » ou « malheureux ». Ce problème de traduction est plein de sens. En effet, la perversité, ou la méchanceté, n’est-ce pas un malheur, c’est-à-dire, étymologiquement, une « malchance » – le méchant est un « méchéant », quelqu’un qui « tombe mal » ou qui est « mal tombé » en tombant dans le mal –, bref une misère de la condition humaine ? »

"La perversité "de Patrick Vignoles

Misère de la condition humaine

Freud introduit le narcissisme primaire, puis le narcissisme secondaire. Il n’emploie pas le terme « pervers narcissique », mais décrit des mécanismes d’amour de soi et de retrait de l’investissement libidinal sur autrui.

La perversion chez Freud est liée à la sexualité déviante, non encore au narcissisme.

Sigmund Freud (1914) – Pour introduire le narcissisme

Travail sur les positions schizo-paranoïde et dépressive, posant les bases d’une lecture des défenses narcissiques comme protection contre l’angoisse de morcellement.

Mélanie Klein (1935–1950)

Le narcissisme

Du narcissisme sain au narcissisme pathologique

Le narcissisme est un concept central en psychologie, désignant l’amour de soi et la manière dont une personne construit et maintient une image positive d’elle-même. Il existe cependant une distinction fondamentale entre un narcissisme sain, indispensable à l’équilibre psychique, et un narcissisme pathologique, qui peut devenir source de souffrance pour soi et pour autrui.

Narcissisme sain

Une base pour l’estime de soi

Le narcissisme sain, ou narcissisme normal, correspond à une estime de soi équilibrée et à la capacité de reconnaître sa propre valeur tout en respectant celle des autres. Il s’agit d’un investissement positif sur soi-même, permettant d’éprouver de la fierté pour ses réussites, de se sentir digne d’amour et de respect, et de s’affirmer sans écraser autrui. Ce type de narcissisme favorise :

L’estime de soi positive

L’empathie et la reconnaissance des émotions d’autrui

Des relations interpersonnelles saines, basées sur le respect mutuel

Une capacité à accepter ses limites et à apprendre de ses erreurs

Le développement d’un narcissisme sain est lié à un environnement familial sécurisant, où l’enfant reçoit validation, soutien et limites adaptées, lui permettant de se structurer psychiquement.

Narcissisme pathologique

Quand l’amour de soi devient toxique

Le narcissisme pathologique, ou trouble de la personnalité narcissique, survient lorsque l’amour de soi devient excessif, rigide et envahissant, au détriment des autres et des relations sociales.

Selon le DSM-5, il s’agit d’un trouble de la personnalité caractérisé par au moins cinq des critères suivants :

Sens grandiose de sa propre importance

Fantasmes de succès, de pouvoir ou de beauté illimités

Conviction d’être unique et supérieur

Besoin excessif d’admiration

Sentiment que tout lui est dû

Exploitation d’autrui pour satisfaire ses propres besoins

Manque d’empathie

Comportements arrogants ou hautains

Le narcissique pathologique a souvent du mal à reconnaître la valeur des autres, à éprouver de l’empathie, et peut adopter des comportements manipulateurs ou destructeurs. Ce trouble nuit à la qualité des relations, engendre des conflits, de la souffrance et une instabilité émotionnelle, tant pour la personne concernée que pour son entourage.

Origines et développement

Le narcissisme sain se construit grâce à un environnement affectif stable, où l’enfant est reconnu et soutenu, mais aussi confronté à des frustrations gérables, lui permettant de développer une image de soi réaliste et nuancée. À l’inverse, le narcissisme pathologique peut résulter de carences affectives, de survalorisation ou de négligence dans l’enfance, menant à une fragilité de l’estime de soi et à la recherche compulsive de validation extérieure.

Le narcissisme, loin d’être uniquement un défaut, est une composante essentielle de la personnalité humaine. Lorsqu’il est sain, il permet l’épanouissement personnel et des relations harmonieuses. Lorsqu’il devient pathologique, il se transforme en une quête sans fin de reconnaissance, au prix de l’empathie et du respect de l’autre. Distinguer ces deux formes est essentiel pour comprendre la complexité des comportements humains et favoriser un développement psychique équilibré.

Synthèse

Fabrice Midal offre une perspective originale et profondément libératrice sur le narcissisme, loin des clichés habituels. Voici ce que la lecture de cet ouvrage peut vous apporter :

Réhabiliter l’amour de soi

Fabrice Midal propose de sortir du malentendu qui associe systématiquement narcissisme à égoïsme ou à vanité. Pour lui, être narcissique, c’est avant tout apprendre à se respecter, à se rencontrer et à se faire confiance. Il revisite le mythe de Narcisse pour montrer que l’amour de soi est la condition d’un rapport authentique et généreux aux autres, et non un obstacle à l’altruisme.Dépasser la culpabilité de penser à soi

Le livre s’adresse à tous ceux qui peinent à dire non, qui se sacrifient pour les autres ou qui se maltraitent eux-mêmes. Il invite à reconnaître la légitimité de ses besoins et de ses limites, et à sortir de la culpabilité liée à l’affirmation de soi. Cette démarche permet de se libérer d’un rapport négatif à soi-même et de s’autoriser à exister pleinement.Clarifier les notions de narcissisme, égoïsme, égocentrisme

Midal distingue avec clarté narcissisme, égoïsme, égocentrisme, vanité et arrogance, déconstruisant les amalgames courants. Il montre que le narcissisme sain n’est pas une fermeture sur soi, mais une ouverture à la connaissance et à l’acceptation de soi, condition pour aller véritablement vers les autres.Un guide pour l’estime de soi et l’épanouissement

Ce livre est particulièrement précieux pour ceux qui manquent de confiance en eux, qui ont du mal à reconnaître leurs qualités ou à prendre soin d’eux-mêmes. Il offre des clés pour se voir tel que l’on est, avec ses forces et ses faiblesses, et pour s’autoriser à s’aimer sans honte ni culpabilité.Un style accessible, bienveillant et inspirant

Fabrice Midal écrit avec simplicité et bienveillance. Son expérience personnelle et son regard philosophique rendent la lecture réconfortante et motivante. L’ouvrage est ponctué de chapitres courts et percutants, qui invitent à la réflexion et à l’action concrète (par exemple : « se pardonner d’être imparfait », « s’aimer n’est pas niais », « se sacrifier pour les autres est une très mauvaise idée »).

« Devenez narcissique et sauvez votre peau » de Fabrice Midal

Rassurez-vous l’invitation de Fabrice Midal à « devenir narcissique » n’a rien à voir avec un appel à l’égoïsme, à l’égocentrisme ou au nombrilisme pathologique. L’auteur prend soin de distinguer le narcissisme sain, qui consiste à se respecter et à s’accorder de la bienveillance, du narcissisme pathologique, qui enferme dans l’auto-admiration et l’indifférence à l’autre.

Lire Devenez narcissique et sauvez votre peau, c’est s’offrir un plaidoyer déculpabilisant pour l’amour de soi, un guide pour se respecter et s’affirmer, et une invitation à bâtir des relations plus authentiques et équilibrées avec les autres. Ce livre peut véritablement transformer la façon dont on se perçoit et dont on vit avec soi-même et avec autrui

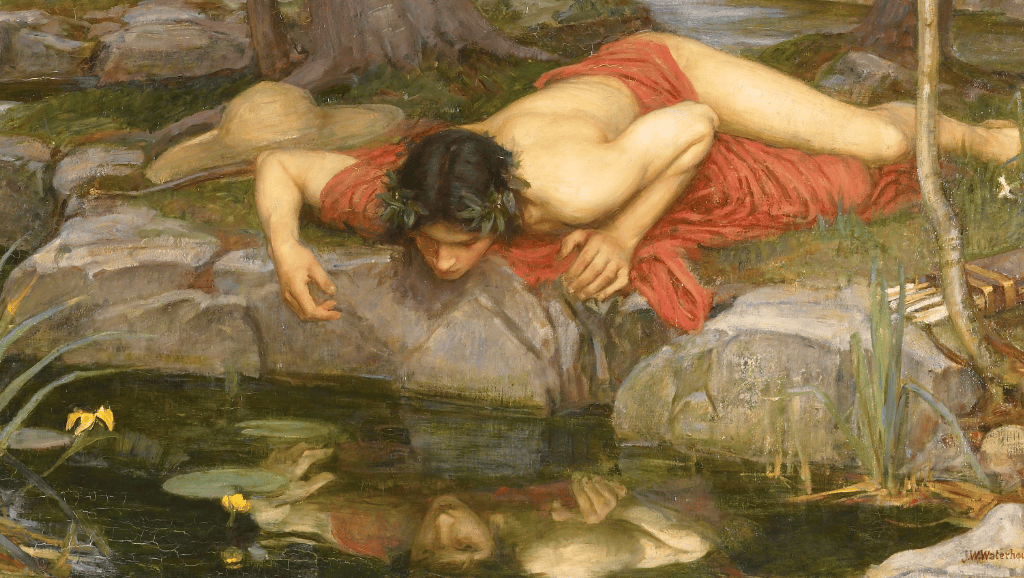

"Écho et Narcisse" peinture de John William Waterhouse

La perversion narcissique

Mise au point technique

Un concept clinique reconnu, mais non classifié

La perversion narcissique fait couler beaucoup d’encre, tant dans les cabinets de psychologues que dans les cercles de patients en quête de compréhension. Pourtant, elle reste absente des manuels diagnostiques officiels comme le DSM-5. Faut-il en conclure qu’elle n’existe pas ? Certainement pas. Ce que la psychiatrie anglo-saxonne ne codifie pas, la psychologie clinique et la psychanalyse francophone le théorisent depuis longtemps.

Qu’est-ce que la perversion narcissique ?

La perversion narcissique désigne un mode de fonctionnement psychique pathologique où l’individu, pour maintenir une image de soi idéalisée, exerce une emprise sur autrui à travers la manipulation, l’inversion des rôles, la culpabilisation et la destruction psychique progressive de l’autre.

Ce n’est pas une perversion sexuelle, mais une perversion relationnelle, dans laquelle la souffrance est infligée froidement, souvent sans culpabilité, et avec un raffinement dans la dissimulation.

Ce comportement est volontairement masqué en public et ne se manifeste que dans des contextes interpersonnels privés — rendant sa détection particulièrement difficile dans un cadre médical standard.

Origine et ancrage francophone

Le terme "perversion narcissique" a été formalisé par le psychanalyste Paul-Claude Racamier dans les années 1980. Il s’agit d’une élaboration théorique française, construite à partir de la clinique de terrain, avec une forte influence psychanalytique.

Elle est aujourd’hui utilisée pour :

expliquer des mécanismes d’emprise dans les relations toxiques,

comprendre certaines dynamiques familiales pathogènes,

analyser des violences psychologiques sans trace visible.

Pourquoi n’est-elle pas inscrite dans le DSM-5 ?

Le DSM-5 (manuel américain de référence en psychiatrie) repose sur des critères mesurables, standardisés et reproductibles. Or, la perversion narcissique :

n’a pas de symptômes visibles en consultation,

échappe à l’évaluation objectivable,

et ne dispose pas d’études quantitatives suffisantes pour formaliser un diagnostic autonome.

Ce trouble ne se montre pas : le sujet pervers narcissique manipule finement et adapte son comportement selon le contexte. Il n’expose jamais ses agissements destructeurs à un thérapeute — ce qui le rend quasiment inobservable en face-à-face clinique.

Pourtant, elle est bien reconnue comme concept clinique

Même si elle n’est pas dans les classifications officielles comme le DSM ou la CIM, la perversion narcissique est clairement reconnue dans les milieux cliniques et universitaires comme un concept clinique. Cela signifie qu'elle est reconnue en

psychologie clinique Comme Modèle relationnel pathologique, enseigné et utilisé

Psychanalyse : Théorisé comme mécanisme de défense par Racamier, Kernberg, Green

Formation universitaire (France) : Abordé dans les cursus de psychologie et psychopathologie

Littérature spécialisée : Ouvrages, dictionnaires cliniques, revues académiques

Pratique clinique quotidienne : Outil de compréhension des patients victimes d’emprise

Un concept clinique est une notion élaborée à partir de l'expérience de terrain, utile pour penser la souffrance psychique et guider les soins, même s’il ne donne pas lieu à un diagnostic codé.

Et du côté anglo-saxon ?

Les pays anglo-saxons ne parlent pas de "perversion narcissique" en tant que telle, mais utilisent des notions proches, notamment :

Narcissistic Personality Disorder (NPD)

Le trouble de la personnalité narcissique est bien reconnu dans le DSM-5. Il correspond à un ensemble de traits comme :

un besoin excessif d’admiration,

un manque d’empathie,

un sentiment de grandeur,

des comportements d’exploitation interpersonnelle.

Mais ce diagnostic ne reflète pas toujours la destructivité froide ni les stratégies d’emprise systématique que décrit la perversion narcissique.

Malignant Narcissism

Concept non officiel, mais très utilisé dans les cercles spécialisés (notamment avec Otto Kernberg), il décrit un narcissisme accompagné de :

comportements antisociaux,

agressivité paranoïde,

absence totale d’empathie ou de remords.

Ce terme s’approche beaucoup de la "perversion narcissique" française, mais reste aussi en dehors du DSM.

En résumé

La perversion narcissique est un fonctionnement psychique pathologique — c’est-à-dire anormal — qui, bien qu’il ne puisse actuellement être diagnostiqué médicalement en raison de méthodes cliniques inadaptées à son observation, est néanmoins reconnu, étudié et documenté en tant que concept clinique.

Absente des classifications officielles comme le DSM-5, elle permet toutefois aux cliniciens de nommer et de comprendre certaines formes d’emprise psychologique destructrice, souvent invisibles dans un cadre médical standard. En tant que concept clinique — c’est-à-dire issu de la pratique et de l’observation de terrain — elle constitue un outil précieux pour accompagner les victimes et analyser des dynamiques relationnelles pathogènes, même en l’absence de critères diagnostiques codifiés.

La perversion narcissique, une forme de folie ?

La figure du pervers narcissique, marquée par la manipulation, le déni, la projection et la destruction psychique de l'autre, soulève une question ancienne et puissante : celle de la "folie". Peut-on considérer la perversion narcissique comme une forme de folie ? Si oui, à quel titre ?

Qu'appelle-t-on folie ?

Le terme de "folie" n'appartient plus au vocabulaire psychiatrique officiel. Il est issu d'une tradition pré-médicale et désigne, dans l'imaginaire collectif, une rupture avec la norme, le sens ou la réalité. En psychiatrie moderne, on parle plutôt de psychose, de troubles délirants, ou de schizophrénie pour désigner des altérations graves du rapport au réel.

Mais sur le plan social, symbolique ou existentiel, la folie conserve un sens fort : elle renvoie à ce qui dépasse la compréhension, désoriente la logique et perturbe la relation humaine.

Conclusion

Si la perversion narcissique n’est pas une psychose au sens classique, elle peut néanmoins être appréhendée comme une forme de folie stratégique : une manière singulière et perverse de nier, reconfigurer et finalement substituer la réalité partagée. Une folie qui ne se vit pas toujours comme telle, mais qui agit en silence, dans l’ombre des relations, avec la logique implacable d’un délire lucide.

La fausse réalité du pervers narcissique

Dans le langage commun, on parle de folie lorsqu’un individu semble détaché de la réalité, agit de manière incohérente ou adhère à une logique qui semble étrangère à la rationalité partagée. En ce sens, certaines pathologies psychiatriques comme la schizophrénie ou la paranoïa sont perçues comme des formes de folie parce qu’elles impliquent une rupture manifeste avec la réalité.

La perversion narcissique, en revanche, se situe dans une zone plus ambiguë. Le sujet ne semble pas délirer, n'hallucine pas, n'est pas désorganisé. Il est souvent parfaitement adapté socialement, voire brillant. Mais il opère une distorsion profonde de la réalité intersubjective. Il nie les affects, les intentions d’autrui, déforme les faits, instille le doute, manipule les perceptions. Il ne s’agit pas ici d’une perte involontaire du contact avec la réalité, comme dans les psychoses classiques, mais d’une transformation stratégique et souvent consciente de la représentation, du récit de la réalité au service d’un besoin de toute-puissance et d’immunité narcissique.

Cependant, ce qui complexifie l’analyse, c’est que cette stratégie de manipulation de la réalité peut évoluer vers une forme d’adhésion. Le pervers narcissique, une fois qu’il a réussi à imposer sa version des faits dans l’esprit de l’autre, tend à s’y appuyer comme à une nouvelle réalité stabilisée et acquise à laquelle il peut finir par croire lui-même et s'y réfugier. Il jongle entre deux états : d’un côté, il sait qu’il ment ou déforme ; de l’autre, il s’autorise à croire à son propre récit dès lors qu’il n’est pas frontalement contesté. Cette indécidabilité participe d’un brouillage psychique qui n’est pas sans évoquer certaines formes de « folie douce » ou de « psychose à bas bruit ».

Ainsi, la perversion narcissique pourrait être comprise comme une forme marginale de folie, non pas dans le sens d’une rupture brute et involontaire avec la réalité, mais comme une rupture volontaire, instrumentale, puis progressivement internalisée. Ce n’est pas la perte du réel qui domine, mais sa réécriture obstinée, sa négation partielle, et son remplacement par une fiction efficace, maintenue en toile de fond psychique comme un élément stabilisant de sa propre image. Ces fictions sont autant de dispositifs érigés pour renforcer une cohérence interne fragile, constamment menacée par un morcellement psychique. La construction d’un contexte dominant lui offre un sentiment de sécurité, dans la mesure où elle protège une identité profondément meurtrie.

Dans ses travaux, notamment dans Le Génie des origines (1992), il en donne une définition précise et radicale :

Paul-Claude Racamier - 1992

"Le mouvement pervers narcissique se définit comme une façon organisée de se défendre de toute douleur et contradiction interne et de l'expulser pour la faire couver ailleurs, tout en se survalorisant, tout cela aux dépens d'autrui et, pour finir, non seulement sans peine mais avec jouissance."

La perversion narcissique

vue par la psychanalyse.

« Les pervers narcissiques ne doivent jamais rien à personne, cependant tout leur est dû. »

Paul-Claude Racamier - 1986

Phrase-clé fondatrice :

Article paru en 1986 dans la Revue Française de Psychanalyse : Entre agonie psychique, déni psychotique et perversion narcissique

Extrait de l'ouvrage "Les pervers narcissiques" de Jean-Charles Bouchoux.

"Le pervers narcissique lorsqu'il va mal, développe des états délirants, des délires paranoïaques, des délires schizophréniques, qui peuvent être à bas-bruit ou très manifestes"

Paul-Claude Racamier est le premier à avoir introduit le concept de "perversion narcissique" dans les années 1980.