« L’absurde naît lorsque l’être humain cherche un sens dans un univers indifférent. Mais de cet absurde jaillissent des forces : la révolte, la liberté et la passion. Accepter que la vie soit dénuée de sens intrinsèque n’est pas une résignation, c’est un appel à vivre pleinement, à créer du sens dans chaque acte, car même dans le silence du monde, l’existence mérite d’être embrassée. »

Albert Camus

L'existentialisme

L’existentialisme est une philosophie qui affirme que l’existence précède l’essence : l’être humain n’est pas défini à l’avance, il se construit par ses choix, sa liberté et sa responsabilité. Face à l’absurde ou à l’incertitude, chacun est appelé à donner sens à sa vie par une démarche authentique et engagée.

Vivre sans philosophie, sans sagesse, sans conscience réflexive !?

Sans recul sur nous-mêmes, sans prise de conscience réelle de ce qui guide nos gestes, nos choix, nos colères ou nos envies, nous nous laissons piloter par nos instincts les plus élémentaires : éviter la douleur, chercher le plaisir, réagir au quart de tour. C’est la loi de la survie, plus que celle de la vie.

Or, cette mécanique mentale, si efficace au quotidien, finit par nous enfermer : les automatismes prennent le dessus, nos peurs et nos envies dictent nos décisions. On finit par tourner en rond, fatigué sans comprendre pourquoi, à suivre les mêmes habitudes, jusqu’à devenir le jouet de routines qui nous dépossèdent peu à peu de notre liberté intérieure.

La philosophie, concrètement, ce n’est pas seulement disserter sur des concepts abstraits, loin de la vie réelle :

C’est apprendre à prendre du recul ; à se demander : « Pourquoi je fais ce choix ? », « Pourquoi ce geste ou cette parole me bouleverse ? », ou plus largement : « Quel individu suis-je ? Dans quel monde ? », « Quelle culture me façonne, quelle difficulté me contraint, quelle potentialité m’anime ? »

C’est la capacité d’éclairer ce qui, sans questionnement, demeure obscur et gouverné par le pilotage automatique.

Les grandes traditions méditatives, spirituelles ou philosophiques – du bouddhisme au stoïcisme, ou simplement la pratique d’un questionnement honnête – insistent toutes sur cette importance :

observer nos pensées, déceler ce qui se joue sous la surface, s’ouvrir à la possibilité de sortir du schéma « action-réaction » hérité de notre condition animale, pour poser des actes plus justes, plus cohérents avec nos valeurs, et donc plus humains.

La philosophie, un art de la liberté et du bonheur réfléchi

Mais la philosophie ne s’arrête pas à l’introspection.

Elle développe aussi l’esprit critique, cette capacité précieuse à ne pas accepter passivement tout ce que l’on nous présente : infos, normes, opinions, croyances. Philosopher, c’est douter, questionner, exercer son discernement.

C’est refuser la manipulation, l’embrigadement, le prêt-à-penser – et ainsi préserver son autonomie intellectuelle.

La philosophie, c’est aussi l’amour de la sagesse, une recherche active du bonheur réfléchi. Elle interroge : qu’est-ce qui rend une vie bonne, juste, digne ?

Du banquet de Platon aux Essais de Montaigne, de la joie spinoziste au sens existentiel chez Camus, la philosophie invite à réfléchir, mais aussi à agir, à expérimenter, à transformer sa vie pour la rendre plus harmonieuse.

Enfin, penser philosophiquement n’est pas qu’une démarche individuelle : c’est aussi construire du commun.

En interrogeant le juste, l’équitable, la liberté, la place de chacun dans la société, la philosophie nourrit le débat collectif. Elle participe à la recherche du bien commun et éclaire la vie citoyenne.

Penser philosophiquement, c’est donc aussi pratiquer une forme de créativité :

inventer de nouveaux concepts pour décrypter le monde,

proposer des alternatives face à ce qui semble inévitable,

s’autoriser à imaginer d’autres manières d’être et de vivre ensemble.

À quoi sert la philosophie, dans la vraie vie ?

Au quotidien :

Philosopher, c’est apprendre à ne pas réagir au quart de tour à la première contrariété.

C’est être moins manipulable, moins esclave des incitations de la publicité ou du regard des autres.

C’est, par exemple, décider de différer une pulsion d’achat, choisir pourquoi et avec qui passer du temps, ou reconnaître que certaines peurs n’ont pas à dicter nos comportements.Dans les moments de crise :

Face à la maladie, au deuil, à la séparation ou au chômage, avoir pris l’habitude de donner du sens à sa vie permet de garder pied et de traverser l’épreuve sans sombrer.

La philosophie devient alors une trousse de secours intérieure, une boussole pour avancer dans l’incertitude.Dans les relations :

Philosopher, c’est sortir du jugement automatique pour comprendre l’autre dans sa différence, avec bienveillance.

Mieux se connaître soi-même, c’est aussi mieux vivre ensemble, dans le respect de chacun.Pour soi-même :

Enfin, philosopher, c’est ne pas se contenter d’exister : c’est apprendre à « vivre bien », c’est-à-dire en accord avec ce qui fait sens pour soi. Trouver sa voie, s’y engager avec lucidité, c’est redevenir auteur de sa propre vie.

Un thème majeur de la philosophie

La recherche du bonheur et la prison de la compulsion matérialiste

Philosopher pour mieux vivre

— matériellement, humainement, collectivement

En devenant plus conscients grâce à la philosophie, nous faisons des choix plus éclairés : pour notre bien-être matériel comme pour notre épanouissement intérieur.

Mieux se comprendre, c’est mieux gérer ses ressources, ses désirs, ses peurs, ses relations, et finalement orienter sa vie, au lieu de la subir.

La philosophie n’éloigne donc pas du concret : elle permet de vivre plus libre, plus en accord avec soi-même et les autres, plus heureux aussi. Elle est à la fois l’art de la liberté, celui de la dignité, et celui du bonheur conscient.

En somme, vivre sans philosopher, c’est survivre ; philosopher, c’est profiter de son plein potentiel pour s’offrir la chance de devenir pleinement humain.

C’est choisir d’habiter sa vie, et non de la traverser en pilote automatique.

Le matérialisme ordinaire

Il désigne l’attitude qui consiste à privilégier la possession de biens, le confort matériel et la réussite économique au détriment de valeurs plus profondes ou spirituelles - libératrices. C’est une manière de vivre centrée sur l’accumulation et la consommation comme unique moyen de bonheur.

Ne pas confondre avec le matérialisme (la philosophie).

Inspirations existentialistes

Ne pas confondre

Matérialisme ordinaire

et

philosophie matérialiste

Le matérialisme philosophique est une réflexion approfondie sur la nature de la réalité et de l’homme, tandis que le matérialisme ordinaire désigne une attitude qui se limite à la recherche du confort et de la possession matérielle.

Matérialisme & Existentialisme

VS

Matérialisme ordinaire

Matérialisme philosophique et existentialisme : une filiation, pas une opposition

Il est fréquent de croire que la philosophie matérialiste s’oppose à l’existentialisme, alors qu’en réalité, ces deux démarches peuvent parfaitement s’articuler l’une à la suite de l’autre. Voici comment clarifier et développer ce lien :

1. Le matérialisme philosophique : une ouverture à l’expérience humaine

La philosophie matérialiste n’est pas une simple réduction de l’homme à la matière brute : elle affirme que tout ce qui existe, y compris la pensée, les émotions, ou la conscience, trouve son origine et son expression dans la matière. Mais cela ne signifie pas nier l’existence du questionnement, du sens, ou de l’expérience vécue – bien au contraire.

En posant que l’homme est un être matériel capable de pensées, d’angoisses, de désirs, la philosophie matérialiste ouvre la porte à une investigation lucide sur la manière dont surgissent nos interrogations profondes : d’où viennent nos questions sur la liberté, la mort, l’authenticité, le bonheur ? Par quels processus matériels – neurobiologiques, historiques, sociaux – ces sentiments et aspirations prennent-ils forme ?

2. L’existentialisme : approfondir le sens à partir du réel

L’existentialisme part précisément du constat que l’être humain est jeté dans le monde, confronté à l’absurdité, à l’angoisse, à la nécessité de créer lui-même la signification de sa vie. Rien n’est donné à l’avance, et c’est à chacun d’habiter l’existence, avec ses doutes, ses choix, ses valeurs. En ce sens, l’existentialisme ne contredit pas le matérialisme philosophique : il en prolonge même l’élan, en ancrant l’élaboration du sens dans la condition concrète et finie de l’homme.

Là où le matérialisme offre un cadre pour reconnaître l’inscription de l’humain dans la matière, l’existentialisme invite à explorer comment, à partir de cette réalité donnée, nous pouvons inventer et assumer notre propre chemin, avec une conscience responsable et lucide.

3. Le matérialisme ordinaire : le refus du questionnement

À l’inverse, le matérialisme ordinaire, centré sur les possessions et les plaisirs immédiats, ne s’intéresse guère à ces interrogations. Il ne cherche pas à répondre aux besoins de sens, d’authenticité ou de compréhension : il les occulte, les remplace par des satisfactions de surface, ou les ignore purement et simplement. Il se désintéresse de la dimension existentielle, ne reconnaît ni l’importance de nos questions sur le “pourquoi”, ni le besoin de dépasser la simple consommation.

4. Synthèse : une continuité possible

La philosophie matérialiste, loin d’être fermée à l’épaisseur de l’existence, constitue le sol d’où peut naître une réflexion existentialiste : elle pose l’homme comme être de chair, de sentiments, de besoins, capable d’interrogation et d’invention de sens .

L’existentialisme prend le relais, en invitant chacun à affronter les grande questions — liberté, mort, authenticité, engagement — et à ne pas fuir dans les distractions ou les déterminismes sociaux.

Le matérialisme ordinaire, au contraire, se contente de la surface, sans s’inquiéter du besoin de sens ou de la profondeur des sentiments humains.

En somme, philosopher, c’est justement refuser le piège du matérialisme ordinaire au profit d’une interrogation lucide sur le réel, sur soi et sur le monde — qu’elle soit matérialiste, existentialiste, ou un dialogue fécond entre les deux.

Nos modes de vie reposent sur une dynamique psychique faite d’opposés.

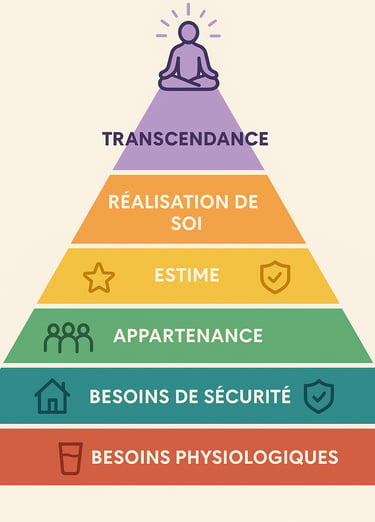

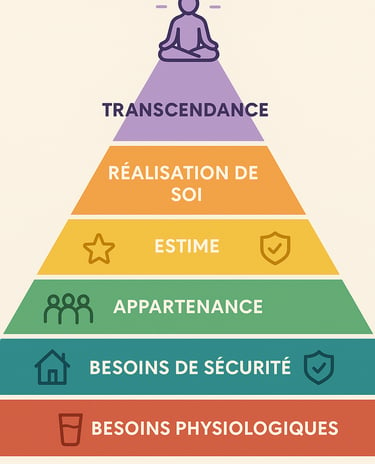

D’un côté, la logique du matérialisme ordinaire— concentré sur l'instinct de survie de l'individu, sur la rivalité, la peur du manque, le besoin de contrôle et de puissance, la prédation affective, la recherche de profit. Une dynamique qui nie la morale, étouffe les sentiments, et finit par nécroser l’être. C’est le mode de fonctionnement du pervers narcissique. On se trouve ici crispé sur la base de la pyramide de Maslow.

De l’autre, une spiritualité de négation — détachée du corps, du désir, du monde. Une tentative de transcendance absolue qui refuse la matière autant que la tension du réel. Les Sâdhus d’Inde en sont l’emblème le plus radical. On se situe ici en apesanteur tout en haut de la pyramide de Maslow.

L’une veut posséder. L’autre, s’évader. Deux postures en apparence opposées, mais qui sont en réalité deux formes de fuite adaptative. Et bien souvent, nous vivons entre ces deux extrêmes — sans toujours en avoir conscience.

Aujourd’hui, à l’heure de l’individualisme triomphant, du tout-pour-soi et des esprits happés par les réseaux sociaux, la société penche du côté de la perversion. En réaction, le religieux réapparaît — sous d'autres formes, plus floues, parfois dogmatiques ou désincarnées.

Or, une autre voie est possible. Une position d’équilibre où la méditation, la philosophie, l’autocritique ouvrent l’accès à un juste milieu où l’on ne renonce ni à la matière / au confort, ni au sentiment / à l’élévation, mais où l’on apprend à les intégrer dans une sagesse ancrée dans le réel.

Psychoses existentialistes