Les caractéristiques d’une identité saine :

Une estime de soi stable : elle ne dépend pas entièrement du regard des autres, ni d’une validation extérieure permanente.

La capacité à se remettre en question : reconnaître ses erreurs n’est pas vécu comme une humiliation, mais comme une opportunité de croissance.

Une cohérence interne : la personne connaît ses valeurs, ses limites, ses forces et ses fragilités. Elle ne se contredit pas constamment pour préserver une image.

L’ouverture relationnelle : elle peut nouer des relations fondées sur la réciprocité, sans chercher à prendre l’ascendant ou à se justifier sans cesse.

La paix avec elle-même : elle n’a pas besoin d’un "ennemi" pour exister.

« Être en paix avec soi-même, c’est pouvoir rencontrer l’autre sans se sentir menacé. »

— Formulation inspirée de Carl Rogers

L'égo

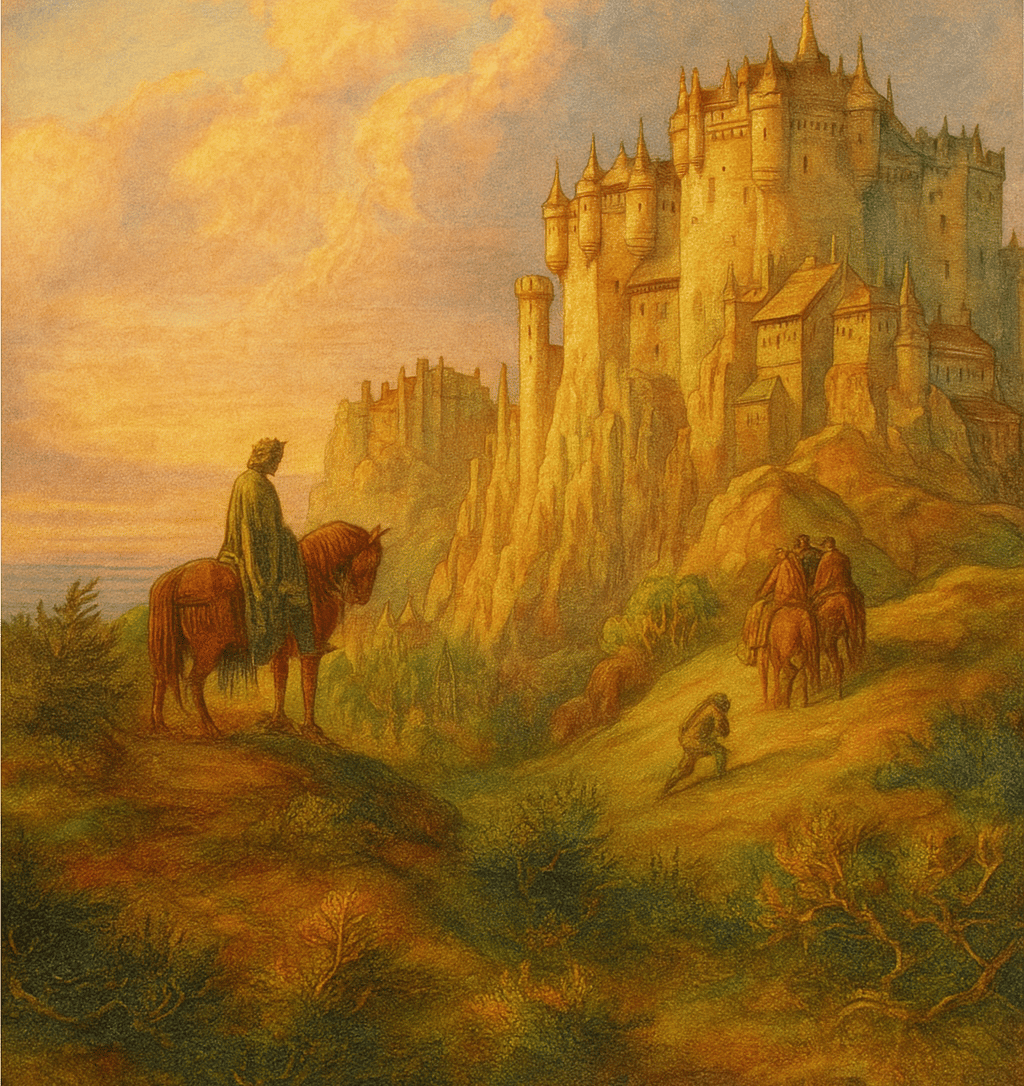

La citadelle intérieure

Dans la vaste architecture du psychisme humain, l’ego joue un rôle de garde-frontière avec l'extérieur. Trop souvent perçu à tort comme une source d’orgueil ou de conflits, il est en réalité une structure psychique essentielle.

L’ego sain permet :

la stabilité identitaire

la conscription et l’affirmation de soi

une interaction équilibrée avec le monde

il n'est pas un bastion d’arrogance, il est un espace de cohérence intérieure, de recul, et de discernement.

L'illustration ci-dessus s'inscrit dans cette perspective. Celle d'une alternative précieuse aux visions extrêmes d’un ego à éliminer ou d’un ego hypertrophié. Elle ouvre une voie : celle d’un moi structuré, habité, relié — capable de résister aux assauts sans se couper du monde.

La citadelle : une métaphore de l'intégrité psychique

La citadelle, par son image, conjugue solidité et limite, mais aussi ouverture, stratégie, protection et humanité. Elle est construite sur un sol ferme, en lien avec la réalité du monde et l'histoire personnelle de l'individu.

Cette structure est :

Enracinée : elle repose sur une connaissance de soi honnête, évolutive, fondée sur l'expérience vécue.

Souple : les portes peuvent s'ouvrir ou se fermer, selon les besoins du moment.

Habitée : l'individu est présent à lui-même, dans sa citadelle. Il n'est pas dépossédé de son lieu intérieur.

Le moi devient un lieu de présence à soi et non un dispositif de défense rigide.

« L'homme sain est celui qui sait qui il est, qui peut être ce qu'il est sans se justifier sans cesse. »

— Carl Rogers (inspiré de ses travaux sur la congruence et le soi idéal)

Les fonctions d’un égo sain

Intégrer l’expérience sans se fragmenter : il accueille les émotions, les pense, les reconnaît, sans les réprimer ni s'y dissoudre.

Poser des limites claires sans hostilité : il sait dire non, sans peur de l'abandon ou de l'agression.

Être en relation sans se perdre : il reconnaît l'autre comme autre, et non comme une menace à sa propre valeur.

Agir avec cohérence : ses actes, ses choix, sont alignés avec son ressenti profond.

C'est ce que Carl Rogers appelle la congruence : un accord harmonieux entre l'expérience, le soi perçu et le soi idéal.

La vulnérabilité comme force

La citadelle saine n'est pas un bunker. Elle permet d'assumer une vulnérabilité sans être exposé au chaos. Elle contient la possibilité de l'ouverture, du dialogue, du changement.

C'est une structure humaine, vivante, consciente de ses failles mais sans haine d'elle-même. Elle est ouverte à l'expérience, comme le dit Rogers, dans un mouvement de développement continu.

« Ce que je suis est suffisant, si je peux juste être cela ouvertement. »

— Carl Rogers, On Becoming a Person, 1961

Conclusion

La métaphore de la citadelle vivante nous rappelle que l'égo sain n'est ni un orgueil, ni une illusion, ni un ennemi. Il est un espace de déploiement personnel, un dispositif protecteur mais non rigide, qui rend possible l'existence relationnelle et l'autonomie. Il est ce lieu intérieur que l'on habite, que l'on reconnaît, que l'on ajuste. Et c'est précisément parce qu'il est sain, qu'il peut se remettre en question, évoluer, et continuer à servir la vie authentique.

L'intimité psychique : le sanctuaire de la citadelle

L'égo sain est aussi le gardien de l'intimité psychique, cet espace profond et silencieux où l'on se sent pleinement soi-même, sans avoir à se définir ou à se défendre. Dans une citadelle saine, cet espace n'est pas envahi par des exigences extérieures ou des injonctions internes permanentes.

L'intimité psychique est ce lieu où se dépose l'émotion brute, la mémoire sensible, les rêves, les aspirations profondes. Elle doit être préservée pour que l'être puisse se sentir entièrement vivant, sans devoir se montrer, ni se justifier. La citadelle égale une structure qui reconnaît la nécessité de cette intimité, et qui sait en protéger l'accès.

Illustration inspirée de l’œuvre de Gustave Doré pour La Divine Comédie de Dante

Cette image vient incarner la fonction de l'égo à travers la métaphore d’une petite citadelle. Solide et enracinée dans son environnement, cette forteresse psychique protège l’intimité de la personne sans l’enfermer. Elle accueille, repousse, sélectionne les influences extérieures en fonction d’un centre clair et vivant. Elle est la gardienne du noyau intime de la subjectivité tout en gardant une interaction avec le monde.

Agitation mentale et ouverture à l’universel

Dans les traditions méditatives, et en particulier dans le bouddhisme et le taoïsme, l’ego occupe une place très particulière. L’ego est considéré comme la principale source d’agitation mentale : il s’identifie à l’activité de contrôle, de réaction, au jugement incessant et à une volonté permanente de diriger, de commenter, de posséder. Cet ego, centre d’initiative perpétuel, peine à se mettre en retrait, générant une fatigue psychique et empêchant l’accès à la tranquillité et à la clarté du moment présent.

La visée authentique de la méditation n’est jamais la disparition totale de l’ego en tant que structure fonctionnelle, mais bien l’apaisement de son hyperactivité : ce travail intérieur consiste à repérer et à neutraliser ce mécanisme automatique qui tend à tout saisir, classer et juger. Un ego équilibré saura se mettre en retrait et laisser la vie être, sans chercher continuellement à se l’approprier ou à la plier à ses désirs, à la manière d’une citadelle qui choisirait la paix et le repos.

Pratiques méditatives traditionnelles : apaiser, transformer, relier

Beaucoup de pratiques méditatives, toutes traditions confondues, visent à reconnaître et apaiser les expressions défensives et archaïques du Moi — cette agitation qui accompagne l’ego. L’objectif n’est pas d’anéantir ce dernier, mais de réduire son emprise, en désenflant la voix intérieure qui contrôle et commente sans relâche. Certains pratiquants (ou textes secondaires) évoquent parfois la nécessité de « tuer l’ego », mais il s’agit là d’une métaphore : aucune tradition sérieuse ne préconise la destruction de la personnalité ou du Moi fonctionnel.

Dans le bouddhisme, la pratique consiste à voir à travers l’illusion d’un centre permanent, à se détacher de l’identification avec ses pensées et réactions, ce qui mène à une diminution de la souffrance et à plus de liberté intérieure. Le taoïsme préfère parler de dissolution des rigidités, de retour à la spontanéité (le wu wei) : l’ego cesse d’être le centre et permet une circulation plus harmonieuse avec le flux de la vie.

Il s’agit alors de se désidentifier de l’ego, pour retrouver une simplicité d’être et une union avec le courant vital, que certains décrivent comme une forme d’énergie universelle.

La tradition hindouiste : union et reconnaissance de l’universel

Dans l’hindouisme, la question de l’ego prend une tournure singulière : les pratiques méditatives et yogiques visent à réaliser l’unité du Soi (Atman) avec le principe universel (Brahman). L’expérience recherchée est celle d’une union profonde, parfois vécue comme sensation de faire corps avec le grand tout, où la distinction entre « je » et l’univers s’estompe profondément.

Là encore, l’ego (ahamkara) est vu comme une construction provisoire, qui masque la nature essentielle et universelle de l’être. La « dissolution » ou la « mort » de l’ego est comprise comme une transformation de la conscience, permettant de reconnaître l’unité fondamentale avec la vie/univers, et non comme annihilation.

En pratique, cette réalisation s’effectue par la méditation, le yoga, les mantras et la contemplation, conduisant à une expérience subjective d’union, de béatitude ou de connexion avec l’énergie du cosmos.

Synthèse et précisions sur la « mort de l’ego »

Il est donc fréquent d’entendre, tant chez les pratiquants que dans certains courants contemporains, qu’il faudrait « tuer l’ego ». Pourtant, cette expression doit impérativement être comprise de façon symbolique : il ne s’agit jamais de détruire la personnalité ni la fonction psychique de l’ego. L’enjeu est de reconnaître son caractère illusoire, son attachement à la dualité sujet/objet, et d’apprendre à s’en libérer pour rejoindre, dans toutes ces traditions, une forme de simplicité, de présence et de communion.

La mort de l’ego, quand elle est recherchée ou vécue, qu’elle soit induite par la méditation, le yoga, ou parfois par des états modifiés de conscience, représente une expérience temporaire de dissolution des frontières du moi au profit d’une perception d’unité universelle. Mais la véritable voie, dans tous ces courants, invite à intégrer cet apaisement dans la vie ordinaire, à garder un ego fonctionnel (sain) comme outil au service de la présence et de la relation, plutôt que comme obstacle à l’ouverture et à la transformation intérieure.

L’ego vu par la méditation

Ego et Narcissisme : Comprendre leurs différences et leurs liens

Dans le champ de la psychologie, de la psychiatrie et de la psychanalyse, les notions d’ego et de narcissisme sont fondamentales pour comprendre le fonctionnement de la personnalité. Ces concepts, souvent confondus ou utilisés de manière interchangeable, méritent pourtant une distinction claire pour mieux appréhender leurs rôles respectifs dans la construction de soi.

Qu’est-ce que l’ego ?

L’ego désigne la structure psychique centrale qui organise la conscience de soi et gère l’adaptation à la réalité extérieure et intérieure. Il est responsable de la perception identitaire, de la prise de décision, de la régulation des émotions et des interactions sociales. Un ego sain est caractérisé par sa capacité à s’autoévaluer avec réalisme, à maintenir une estime de soi stable, et à fonctionner harmonieusement avec le monde et autrui. Il assure l’équilibre entre nos désirs personnels et les contraintes de la société.

Le narcissisme : un compagnon de l’ego

Le narcissisme désigne à la fois un besoin naturel et sain d’une bonne estime de soi, et, dans ses formes pathologiques, une fixation rigide sur une image idéalisée de soi. Le narcissisme sain est indispensable au développement personnel et à la confiance en soi, car il permet l’affirmation d’un amour propre équilibré. On peut considérer le narcissisme comme l’un des « lieutenants » de l’ego : il soutient la cohérence et la valeur subjective que l’ego construit, tout en protégeant cette image contre les blessures psychiques.

Dans ses formes pathologiques, le narcissisme devient rigide, envahissant, et associé à des mécanismes de défense telles que le clivage, la projection ou la distorsion. Ces processus peuvent alors fragiliser l’ego, l’empêchant de s’adapter pleinement à la réalité.

Fonctions communes et distinction

L’ego et le narcissisme partagent des fonctions importantes liées à la construction de l’identité et à la protection de l’estime de soi. Toutefois, l’ego représente une structure plus large, responsable de l’ensemble du fonctionnement psychique, tandis que le narcissisme concerne plus spécifiquement la façon dont l’image et la valeur de soi sont protégées et maintenues.

Une terminologie robuste dans la formation académique

Les termes d’ego et de narcissisme, ainsi que leurs implications en santé mentale, sont bien établis dans les formations en psychologie, psychiatrie et psychanalyse. Ces disciplines abordent ces concepts avec des nuances cliniques et empiriques, distinguant clairement les formes saines des formes pathologiques, et intégrant ces notions dans les diagnostics, les thérapies et la compréhension des dynamiques relationnelles.

Ce panorama montre que le narcissisme et l’ego sont intimement liés, mais distincts : le narcissisme, à la fois moteur et défense de l’ego, contribue à la construction d’une identité stable, quand l’ego assure la navigation dans la complexité du monde et de soi-même.

Ego

et

Narcissisme

L'égo du pervers

Une identité saine n’est pas parfaite : elle doute, elle fléchit, elle apprend. Mais elle ne cherche pas à survivre en vampirisant psychiquement l’autre. Elle grandit dans la relation, là où le pervers narcissique, lui, s’effondre dès qu’il ne domine plus. Voir l'article sur l'égo du pervers.

Références en psychologie humaniste et existentielle (Carl Rogers, Rollo May, etc.)

Carl Rogers – On Becoming a Person (1961)

Thèmes : congruence, soi réel vs soi idéal, croissance psychologique.

Citation pertinente :

« When I look at the world I'm pessimistic, but when I look at people I am optimistic. »

« The curious paradox is that when I accept myself just as I am, then I can change. »

Rogers établit que l’acceptation authentique de soi (citadelle habitée) est la base du changement personnel et de la stabilité identitaire.

Psychanalyse et structures du moi

Donald Winnicott – Jeu et réalité (1971)

Concepts : vrai self / faux self, espace potentiel, continuité du moi.

Utilité : L’idée que l’enfant développe un noyau de soi authentique (le « vrai self »), protégé par une structure externe (le « faux self » quand il devient défensif), rejoint la métaphore de la citadelle comme refuge sain.

Heinz Kohut – Le soi et les états limites (1971)

Thème : le développement d’un moi stable et cohérent.

Utilité : La santé psychique est liée à une structure du self intégrée, capable de gérer les frustrations relationnelles sans éclatement du moi.

Les références

Psychologie de l’intimité et de l’individuation

Rollo May – L'homme à la recherche de lui-même (1953)

Thème : l’individuation, le courage d’être soi.

Citation :

« La personne authentique est capable d’habiter son être intérieur sans crainte. »

→ Renforce la notion de citadelle comme un espace de présence vraie, et non de fuite ou de défense excessive.

Philosophie et méditation (Bouddhisme / traditions contemplatives)

Christophe André – Méditer jour après jour (2011)

Thème : l’égo comme structure active, la vigilance contre la sur-identification.

Citation utile :

« L’égo aime la souffrance : elle lui donne une forme, une existence, une épaisseur. »

Matthieu Ricard – L’art de la méditation (2008)

Thème : apaisement de l’agitation mentale, construction d’un moi fluide.

Utilité : Ce que la méditation cherche à désamorcer, c’est l’égo hyperactif, non l’existence d’un moi sain.

Alan Watts – Le moi et le soi (The Book: On the Taboo Against Knowing Who You Are, 1966)

Thème : confusion entre le moi fonctionnel et le moi fictif.

Citation :

« Le moi que nous croyons être est une fiction, mais il existe un centre d’attention authentique derrière ce masque. »

Pour aller plus loin :

Carl Rogers, On Becoming a Person (1961)

Donald Winnicott, Jeu et réalité (1971)

Rollo May, L’homme à la recherche de lui-même (1953)

Christophe André, Méditer jour après jour (2011)

Matthieu Ricard, L’art de la méditation (2008)

Alan Watts, Le moi et le soi (1966)

Heinz Kohut, Le soi et les états limites (1971)