Absolu

&

Conscience projective

La conscience humaine est dite projective en ce sens qu’elle ne se limite pas à enregistrer passivement les informations du monde : elle les structure, les interprète et surtout, elle en déploie des représentations symboliques. Cette projection repose sur une boucle dynamique : l’expérience émotionnelle intense (amour, extase, peur, émerveillement…) alimente la création de concepts abstraits — tels que le divin, la justice, la beauté ou la haine — qui, en retour, influencent la manière dont ces émotions sont vécues. La conscience fonctionne alors comme une interface entre corps, langage et signification.

Ce processus auto-réflexif est soutenu par plusieurs théories contemporaines :

Antonio Damasio a montré que les émotions sont inséparables de la conscience narrative (Le Sentiment de soi, 1999). Les représentations abstraites participent à la régulation biologique.

Maurice Merleau-Ponty (1945), dans Phénoménologie de la perception, montre que la perception est toujours orientée par un horizon de sens : la conscience est structurellement impliquée dans la construction symbolique du réel.

Jean Piaget (1945) identifie chez l’enfant une montée en complexité où les schèmes sensoriels initiaux s’organisent progressivement en fonctions symboliques, donnant naissance à une pensée abstraite étroitement liée à l’expérience vécue

Julia Kristeva (1980) aborde quant à elle la symbolisation comme réponse à des états affectifs extrêmes, notamment dans les expériences du sacré ou de l’abject, soulignant l’excès émotionnel comme moteur du surgissement symbolique.

Ce modèle en spirale – émotion, représentation, reconfiguration de l’émotion – pourrait être compris comme une structure projective plastique, où le vécu façonne l’architecture mentale, qui à son tour reformule le vécu. Cela rend compte à la fois de l’évolution spirituelle, du conditionnement moral, mais aussi des dérives narcissiques ou perverses.

l'intro

L’Absolu

L’Absolu nous est inconnu. Il ne se livre ni à la démonstration, ni à l’expérience objective, ni au savoir transmissible. Ce qui peut être dit à son sujet relève non pas de la connaissance, mais de la réflexion, de la sensibilité, parfois du pressentiment. Il demeure en dehors du champ d’analyse rationnelle.

Et pourtant, face à la beauté, à la mort, à l’infini, à l’inconnu — surgit potentiellement en nous une forme de vertige. Une perception difficile à nommer, à la lisière du langage et de la pensée. Ce vertige n’est pas une preuve ni une croyance : il est l’effet d’une interaction entre l’intellect et la sensibilité. L’esprit explore, formule, questionne ; mais c’est souvent la dimension émotionnelle de l’être qui se manifeste — débordant la logique, éveillant en nous un sentiment d’ouverture ou d’appel.

Ce vertige peut être compris comme l’aspiration vers un Absolu, comme une projection de la conscience, un espace intérieur où se forment les grandes représentations : le sens, l’éternité, la totalité, l’au-delà. Ces images, profondément ancrées dans notre sensibilité, n’ont pas valeur de vérité, mais traduisent une dynamique de l’esprit humain — sa capacité à se tendre vers ce qui lui échappe.

Mindworld intègre que ce vécu puisse être en lien avec une réalité transcendante. Simplement, si une telle réalité existe, elle se situe en dehors du champ de compréhension rationnelle : elle échappe à l’analyse, à l’objectivation, et au partage intelligible. Elle relève alors d’une expérience personnelle, intime, que chacun peut traverser, mais qui ne saurait fonder un savoir commun ou un dogme sur lesquels établir un débat.

Il ne s’agit donc pas de nier l’intensité de cette expérience — mais de reconnaître ses limites discursives. Comme le disait Wittgenstein :

« Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. »

Ce silence n’est pas un vide. Il est une forme de respect. Une manière d’accueillir l’inexprimable pour le laisser vivre sans l'altérer.

1. Une capacité projective universelle fondée sur les émotions et la symbolisation

L’être humain dispose d’une capacité cognitive universelle : celle de transformer ses expériences affectives en représentations symboliques abstraites. Ces représentations sont souvent polarisées, organisées en axes de valeurs (ex. : amour/haine, liberté/soumission). Ces axes ne relèvent pas d’une simple logique rationnelle, mais se fondent sur des ressentis affectifs et des processus biologiques mesurables. Des états comme l’amour, la félicité ou l’extase religieuse s’accompagnent de réponses neurobiologiques (dopamine, sérotonine, activation du système limbique), ce qui renforce leur prégnance symbolique dans la conscience.

Ces représentations symboliques ne sont pas innées mais plastiques. Elles se façonnent selon l’environnement, la culture et les expériences du sujet. Un pratiquant religieux engagé développe des représentations du sacré plus denses et fréquentes. À l’inverse, une personne en proie à des affects destructeurs peut structurer sa conscience autour d’images de chaos, de haine ou de persécution. Ces dynamiques témoignent de la flexibilité des axes de représentation.

Cette hypothèse rejoint les travaux d’Ernst Cassirer, qui décrit l’homme comme un « animal symbolique » : sa relation au monde passe par des systèmes de signes et de symboles. Claude Lévi-Strauss, dans La pensée sauvage, montre que les structures mentales humaines tendent à organiser le monde sous forme de binarités et d’oppositions symboliques. Antonio Damasio, dans L’erreur de Descartes, démontre que la conscience n’est pas déconnectée du corps : les émotions sont intégrées dans le raisonnement et la prise de décision. Jérôme Bruner soutient que la construction de soi passe par des récits ancrés dans des cadres culturels et symboliques.

2. La structuration morale de la conscience : orientation, valeur, sens

La projection symbolique des absolus ne se limite pas à une activité intellectuelle : elle fonde la morale et le sens de l’existence. Paul Ricoeur souligne la double capacité de l’homme à faire le bien ou le mal. Viktor Frankl introduit la notion de « volonté de sens » comme moteur de l’existence humaine. Ce besoin d’orientation inscrit les valeurs dans la conscience comme des repères existentiels fondamentaux.

Ainsi, la conscience devient un système organisateur de la vie morale, capable d’intérioriser des idéaux éthiques, esthétiques ou spirituels. Cette fonction est fondée sur la coalescence entre émotion, mémoire, culture et cognition. Elle n'est pas immuable : elle s’éduque et se transforme selon les conditions culturelles, spirituelles et relationnelles du sujet.

3. Dérives et inversions symboliques : vers une conscience destructrice

La capacité à représenter des absolus peut se retourner en son contraire. Georges Bataille parle d’une extase négative : le mal y est conçu comme débordement, perversion du sublime. Gilles Deleuze, dans sa lecture de Sade, voit dans le sadisme une logique inversée du système moral : le sujet crée un absolu du mal, structuré et cohérent, mais orienté vers la transgression.

Les mécanismes de représentation restent les mêmes : le sujet continue d’organiser ses affects selon des axes symboliques. Ce qui change, c’est l’orientation de ces axes, souvent issue de traumatismes, de contextes pathologiques ou d’expériences déformantes.

4. Neurosciences et conscience morale : plasticité et pathologies

Les neurosciences actuelles confirment cette hypothèse de plasticité des représentations. Robert Hare, spécialiste des psychopathes, explique que ceux-ci ne sont pas dépourvus de conscience, mais leur fonctionnement n’est pas structuré par l’empathie. Le cortex préfrontal, l’amygdale et l’insula — régions impliquées dans la régulation émotionnelle et morale — présentent chez eux des dysfonctionnements.

Ces observations montrent que les facultés de représentation symbolique, bien qu’ancrées biologiquement, sont soumises à des variations considérables selon le développement affectif, social et psychique.

Conclusion

La conscience humaine repose sur une capacité de projection abstraite et symbolique, qui organise les expériences sur des axes de valeur. Cette faculté n’est ni purement rationnelle, ni purement biologique : elle est au croisement de l’émotion, de la culture, de la mémoire et de l’interprétation. Elle peut être orientée vers le sens, la morale et la spiritualité, mais aussi vers des formes pathologiques de représentation du monde. Comprendre cette dynamique projective permet d’articuler sciences cognitives, psychologie et philosophie dans une anthropologie symbolique du sujet.

"Ce ne sont pas les faits seuls, mais les représentations que nous en faisons, qui déterminent notre position dans le monde."

Entre absolu, symbolisme et expérience de transcendance

La capacité de produire des représentations symboliques à partir de vécus affectifs

La conscience humaine comme système de représentation symbolique

En bref

Cet article explore le rôle de la conscience humaine comme faculté de représentation symbolique des valeurs fondamentales. Il examine comment la conscience structure l’expérience en axes abstraits (amour/haine, justice/injustice, etc.), à partir de vécus émotionnels, sensoriels et biologiques. Cette capacité, plastique et orientable, peut autant soutenir la construction éthique que dériver vers des représentations destructrices. S’inscrivant dans une approche transdisciplinaire – entre psychologie, neurosciences affectives, anthropologie symbolique et philosophie existentielle –, l’article adopte une posture de rationalisme élargi, en considérant la conscience comme un espace dynamique d’orientation, de projection et de sublimation.

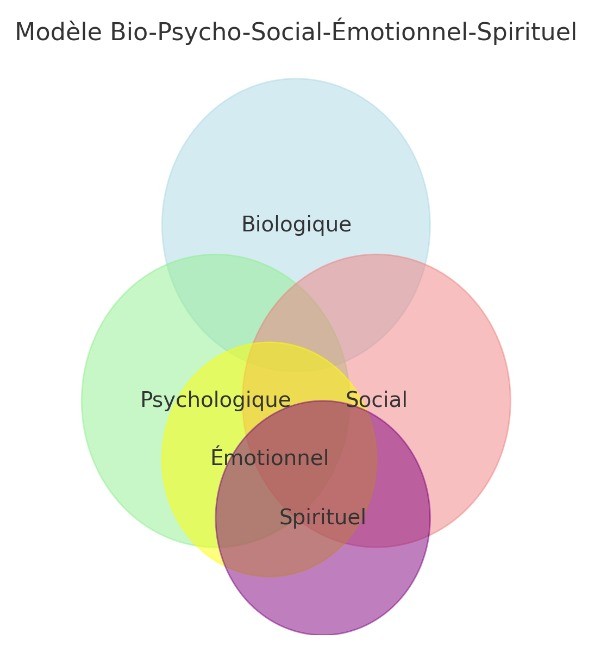

Le modèle biopsychosocial (Engel, 1977) a largement contribué à une compréhension holistique des processus humains, en intégrant les dimensions biologiques, psychologiques et sociales de l’expérience. Cependant, lorsqu’il s’agit de la conscience humaine et de ses facultés symboliques — comme celles exposées dans l’étude "La conscience humaine comme système de projection symbolique et polarisé" — il est nécessaire de proposer une extension de ce modèle. Cette extension vise à intégrer les dimensions transculturelles, existentielles et symboliques qui influencent profondément la structuration de la subjectivité humaine.

1. Limites du modèle biopsychosocial classique

Le modèle traditionnel tend à privilégier une approche clinique centrée sur les symptômes, les mécanismes cognitifs et les facteurs sociaux. Il sous-estime ou exclut :

La capacité humaine à générer des représentations abstraites et symboliques,

Le rôle des récits personnels, des idéaux transcendants, des expériences spirituelles ou esthétiques,

La polarisation axiologique des expériences (bien/mal, beauté/horreur, sacré/profane).

2. Proposition d’un quatrième pôle : le symbolique/ontologique

Nous proposons l’ajout d’un quatrième pôle au modèle : la dimension symbolique ou ontologique. Celle-ci recouvre :

La faculté de produire des systèmes de valeurs,

L’intégration des expériences émotionnelles extrêmes (extase, angoisse, mysticisme),

La construction d’axes représentationnels qui structurent l’orientation du sujet dans son monde.

Cette dimension est ancrée dans les capacités neurocognitives (plasticité cérébrale, rôle des émotions), mais elle les dépasse en s’exprimant à travers des univers de sens culturellement construits et affectivement investis. Elle fait ainsi le lien entre l’anthropologie symbolique (Lévi-Strauss, Geertz), la phénoménologie de la conscience (Husserl, Merleau-Ponty) et les neurosciences affectives (Damasio, Panksepp).

3. Le lien avec le texte de référence

Le texte "La conscience humaine comme système de projection symbolique et polarisé" met en évidence cette faculté projective du sujet : sa tendance à structurer ses vécus à travers des représentations organisées sur des axes symboliques (amour/haine, justice/injustice, etc.). Cette capacité n’est pas un simple produit de la cognition abstraite, mais résulte de l’interaction entre émotions, narration, culture et neurobiologie.

Ainsi, un modèle biopsychosocial étendu devrait inclure :

Le biologique : substrats neuronaux de l’émotion et de la cognition symbolique,

Le psychologique : structure affective, mémoire, narration de soi,

Le social : encodage culturel, langage, valeurs partagées,

Le symbolique : systèmes de signification transcendants, orientation existentielle, axes de représentation abstraits.

4. Applications cliniques et anthropologiques

Ce modèle élargi permettrait :

Une meilleure compréhension des états extrêmes de conscience (expériences mystiques, crises existentielles, dérives perverses),

Un dialogue plus fécond entre pratiques thérapeutiques (psychothérapie, soins palliatifs, spiritualité laïque),

Une articulation entre psychologie clinique, neurosciences et sciences humaines.

Conclusion

Intégrer la dimension symbolique dans le modèle biopsychosocial permet de mieux rendre compte de la complexité de l’expérience humaine. La conscience ne peut être réduite à un traitement de données ou à des réponses comportementales : elle est aussi un espace de projection de valeurs, de récits, de transcendance. Ce modèle étendu permet d’articuler la singularité subjective avec l’ancrage biologique et social, dans une vision véritablement intégrative de l’humain.

"Ce que nous appelons santé psychique n’est peut-être rien d’autre que l’harmonisation des pôles symboliques qui orientent notre rapport au monde."

Vers un Modèle Biopsychosocial Étendu de la Conscience Symbolique

Visions divines, hallucinations et fonctions adaptatives de la symbolisation extrême

Les visions de personnalités divines ou surnaturelles, que l’on retrouve aussi bien dans des contextes religieux que pathologiques, constituent un exemple saillant du fonctionnement projectif de la conscience en interaction avec l’état émotionnel. Ces expériences, souvent qualifiées d’hallucinations visuelles ou auditives, apparaissent dans des contextes de détresse psychique aiguë, de rupture existentielle ou de quête spirituelle intense. Elles sont interprétées tantôt comme des symptômes (dans le cas de délires mystiques, schizophrénie, épisodes paranoïdes), tantôt comme des révélations (visions prophétiques, extases religieuses, illuminations).

Sur le plan psychologique, ces phénomènes peuvent être compris comme des tentatives de réorganisation symbolique face à l’effondrement subjectif. Le surgissement d’une figure divine, d’un "autre" transcendant, opère alors comme réponse projective à une situation intérieure intolérable — une forme de survie narrative. Comme l’écrit Carl Gustav Jung (Psychologie et religion, 1940), ces images archétypiques peuvent émerger spontanément de l’inconscient collectif pour donner forme à un chaos intérieur et le rendre pensable.

Les travaux d’Eugène Minkowski (La schizophrénie, 1927) montraient déjà que l’expérience du délire pouvait être une tentative d’élaboration d’un nouveau système de sens, au prix d’une rupture avec la réalité commune. De leur côté, Didier Anzieu et Françoise Dolto ont souligné comment la construction d’une figure parentale ou divine idéalisée pouvait protéger le Moi fragmenté face à un environnement désorganisant.

Enfin, les neurosciences contemporaines montrent que ces expériences sont souvent corrélées à des activations spécifiques des régions temporales, limbiques et pariétales, impliquées dans la mémoire, l’émotion et la représentation du soi. Les recherches en neurothéologie (cf. Andrew Newberg, Why God Won’t Go Away, 2001) suggèrent que l’état mystique peut être biologiquement traçable, tout en conservant une valeur symbolique propre pour le sujet.

En ce sens, les visions divines sont à la fois produits de mécanismes neuro-affectifs extrêmes et élaborations symboliques dotées de signification subjective et culturelle. Elles illustrent de manière puissante le fonctionnement de la conscience comme dispositif projectif où l’émotion extrême suscite une forme, une figure, un récit.

Glande pinéale, DMT et états de conscience non ordinaires

L’origine des visions dites "mystiques" ou des perceptions symboliques extrêmes a souvent été reliée à des facteurs biochimiques précis, en particulier dans la littérature neurobiologique récente. Parmi les substances endogènes en cause, la DMT (N,N-diméthyltryptamine) — parfois appelée « molécule de l’esprit » — suscite un intérêt croissant. Produite naturellement en petites quantités par le corps humain, la DMT est une tryptamine psychédélique qui agit comme agoniste des récepteurs sérotoninergiques 5-HT2A, impliqués dans la régulation de la perception, de l’émotion et de la cognition.

Certains chercheurs (notamment Rick Strassman, DMT: The Spirit Molecule, 2001) ont proposé que la glande pinéale, située au centre du cerveau, pourrait être un site de production de DMT, notamment dans des situations limites : mort imminente, méditation intense, rêve lucide, ou crise existentielle majeure. Bien que cette hypothèse reste controversée — les preuves directes chez l’humain étant encore limitées — des traces de DMT ont bien été identifiées dans le liquide céphalo-rachidien et chez certains mammifères.

Ce cadre biologique ne réduit pas l’expérience mystique à une hallucination "chimique". Il suggère plutôt une interdépendance entre physiologie, émotion et symbolisation. Dans un état de stress ou de transcendance extrême, des substances neuromodulatrices peuvent altérer la frontière entre le soi et le monde, facilitant des formes de perception plus vastes, globales, voire mythopoétiques. Ces phénomènes — souvent décrits comme d’une clarté ou d’une intensité exceptionnelles — sont alors intégrés à la conscience sous la forme de visions, de récits ou de représentations symboliques.

Ce processus pourrait ainsi illustrer ce que William James appelait déjà une "ouverture à une autre forme de réalité", sans que cela implique une rupture délirante, mais plutôt une variation d’état mental favorisant la structuration d’une signification nouvelle. Il ne s'agit pas d’un déraisonnement, mais d’un événement neuro-émotionnel doté d’une forte charge interprétative, souvent vécu comme initiatique ou fondateur.

Chamanisme, transe et architecture symbolique

Les pratiques chamaniques, observées dans de nombreuses cultures traditionnelles (Amazonie, Sibérie, Mongolie, Afrique subsaharienne...), offrent un cadre d’analyse particulièrement éclairant pour comprendre la fonction symbolique de la conscience dans les états modifiés. Le chaman, figure centrale, agit comme médiateur entre les mondes visibles et invisibles, en mobilisant des états de transe, induits ou non par des substances psychotropes.

Transe sans substance

De nombreuses traditions chamaniques déclenchent la transe par des moyens non chimiques :

Rythmes répétitifs (tambours, chants, danses),

Jeûne, privation sensorielle, ou hyperventilation,

Narration mythique et imagerie guidée.

Ces techniques provoquent un état de dissociation contrôlée, où le sujet entre dans un champ perceptif symbolique, souvent peuplé d’animaux totems, d’ancêtres ou de forces naturelles personnifiées. Le contenu est culturellement structuré mais émotionnellement intense — il permet souvent une reconstruction psychique, une guérison symbolique ou une résolution de conflit intérieur.

Usage rituel de substances

Certaines traditions (par ex. l’ayahuasca en Amazonie, le peyotl chez les Huichol, le soma dans le Rig-Véda indien) utilisent des substances psychotropes dans un cadre rituel strictement codifié :

Présence d’un officiant (chaman, guérisseur),

Musique ou chants rituels (icaros),

Préparation mentale et corporelle,

Grille d’interprétation collective.

L’usage du psychotrope n’est pas « récréatif » : il sert à activer la mémoire symbolique collective, à projeter les contenus inconscients dans une forme lisible, à réorienter l’identité. Comme le dit l’anthropologue Michael Harner :

« Le chaman utilise un système de navigation symbolique dans un univers sensoriellement augmenté. »

Représentation et transcendance

Dans tous les cas, la fonction projective de la conscience est au centre : le vécu émotionnel est encadré par des récits, des visions, des figures archétypales. Le sujet traverse alors une expérience de transformation, vécue comme une rencontre avec le sacré, avec un « au-delà » personnel et culturel. Cette expérience est sensorielle, narrative, symbolique, et neurochimique à la fois.

Les chamans ne distinguent pas nettement entre hallucination, vision spirituelle et réalité extérieure. Ce flou assumé constitue une autre manière de penser la plasticité du réel, à laquelle les sciences cognitives contemporaines commencent à s’intéresser, notamment à travers les théories de la perception prédictive et des modèles génératifs (Friston, 2010).