Qu'est-ce que la sophrologie ?

La sophrologie est une méthode psychocorporelle qui vise à renforcer l’équilibre global de la personne en agissant simultanément sur le corps, l’esprit et les émotions. Elle s’appuie sur des techniques simples — respiration, relaxation, visualisation, ancrage — qui favorisent le bien-être, la gestion du stress et le développement personnel.

Elle repose sur un principe fondamental : l’unité des dimensions de l’être humain. Plutôt que de considérer le corps, le psychisme et les émotions comme des domaines séparés, la sophrologie agit sur leurs interactions, en mobilisant leurs synergies de façon positive.

Par la répétition des pratiques, elle constitue également un véritable exercice de déploiement de la conscience, qui s’appuie sur la plasticité cérébrale et permet de renforcer progressivement la présence à soi et au monde. Cette progression consciente favorise l’intégration durable des changements.

Enfin, la sophrologie correspond à une activation des ressources humaines, qu’il s’agisse de capacités physiques, mentales ou émotionnelles. Chaque séance vise à révéler, dynamiser et mettre en mouvement ces potentialités, souvent latentes, afin que la personne puisse mieux les mobiliser dans son quotidien.

Il existe donc une synergie entre les différentes dimensions fondamentales du sujet qui permet au pratiquant d’amorcer une dynamique positive qui retentit sur son équilibre global.

Ce processus est ordinairement désigné par l'expression "harmoniser le corps et l’esprit".

On parle souvent de l’humain en trois dimensions : corporelle, psychique et émotionnelle. Ce découpage est pratique mais réducteur : il découle du langage, qui simplifie la réalité en catégories. En vérité, ces dimensions ne sont pas isolées mais forment un continuum dynamique sur lequel repose l'action de la sophrologie.

Les neurosciences montrent que les émotions sont à la fois mentales et corporelles. Une simple pensée peut provoquer une accélération cardiaque ou des frissons. Les émotions constituent donc des interfaces entre le psychisme et le corps, influencées par l’histoire de chaque individu.

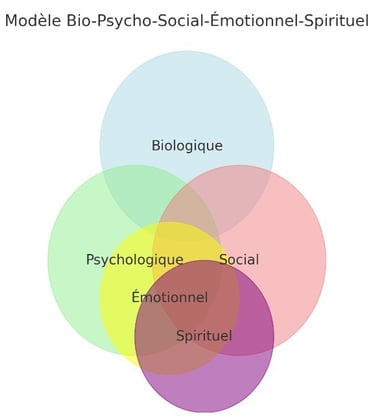

Mais, l’être humain ne se résume pas au triptyque corps-psychisme-émotions. La psychologie intégrative explore un modèle étendu BPSES (bio-psycho-social-émotionnel-spirituel - on trouve aussi parfois le terme bio-psycho-socio-existentiel). Ses dimensions sociales, intellectuelles, idéologiques, philosophiques et spirituelles contribuent elles aussi à l'équilibre de l'être humain pensé dans sa globalité.

La sophrologie prend en compte cette complexité de la nature humaine comme autant de facteurs pouvant constituer des ressources intérieures.

Elle agit à la fois de façon consciente et inconsciente. Les exercices sont guidés et volontairement pratiqués, mais leurs effets s’installent progressivement dans les automatismes de la personne. Elle ne segmente pas l’humain : elle favorise une expérience unifiée de soi.

L’Arbre de l’Être

Symbole de l’unité humaine, il puise sa force dans ses racines, où s’ancrent les processus vitaux de l’inconscient. Son tronc et ses ramifications incarnent le corps, solide et vivant. De là s’élève le feuillage, qui déploie les multiples dimensions de l’esprit : émotions et pensées, valeurs et idéaux, morale et spiritualité.

La conscience éclaire certaines de ces hauteurs tandis que d’autres demeurent dans l’ombre de l’inconscient. Pourtant, rien n’est séparé : les racines, le corps et le feuillage communiquent en permanence. Corps, esprit et conscience s’entrelacent pour former l’unité vivante et indivisible de l’être humain.

Le corps-esprit dans sa complexité

En savoir plus

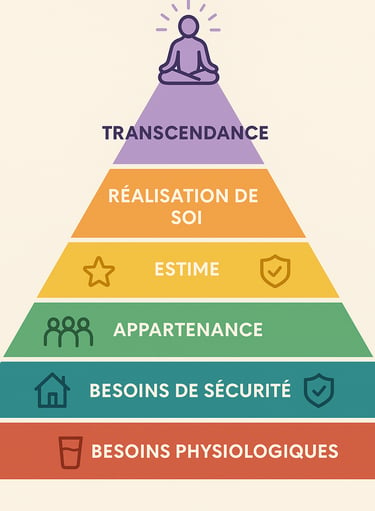

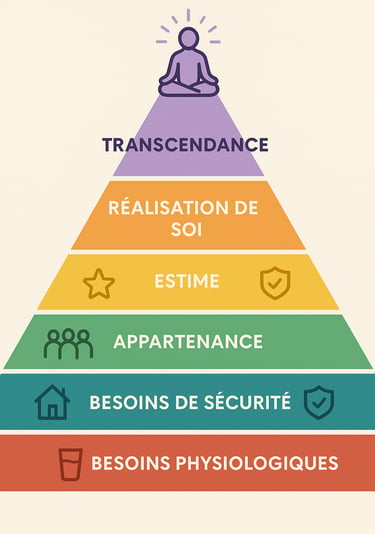

Maslow comme outil de réflexion

La pyramide de Maslow, bien que largement citée, ne constitue pas une vérité scientifique immuable. Elle peut cependant être mobilisée comme un outil de réflexion, une grille de lecture permettant d’interroger nos besoins et aspirations. Elle montre notamment que certaines dimensions dites « supérieures » – spirituelles, idéologiques ou émotionnelles – peuvent, dans certaines situations, venir compenser ou apaiser le manque de besoins plus fondamentaux, dits « matériels ».

Cette représentation n’est donc pas figée : elle s’adapte aux expériences, au vécu et à la construction personnelle de chaque individu. Elle met ainsi en lumière la dynamique et la complexité du fonctionnement humain, en invitant à considérer l’être non pas comme une somme de besoins hiérarchisés de manière stricte, mais comme une totalité holistique où différentes strates peuvent interagir et se rééquilibrer mutuellement.

Notions fondamentales

Les bases de la sophrologie s'inscrivent dans la vision moniste et sur la notion de corps-esprit établis par la science.

La notion de corps-esprit occupe donc une place centrale en sophrologie .

Aujourd’hui, les neurosciences, la psychologie et la médecine démontrent que le corps et l’esprit ne sont pas séparés mais intimement liés. Nos pensées et nos émotions influencent directement notre organisme (respiration, rythme cardiaque, immunité), et inversement, l’état du corps agit sur le mental.

Lire l'article sur le corps-esprit :

« Le sens prime le confort » : une clé existentielle.

La formule d'Alain Crespelle (psychothérapeute de renom - spécialisé en Analyse transactionnelle) nous aide a comprendre la complexité humaine en rappellant que le confort, entendu comme réduction de la souffrance immédiate, ne suffit pas à nourrir l’humain. Ce qui permet de tenir, d’évoluer, de s’accomplir, c’est la présence d’un sens, c’est-à-dire :

une cohérence perçue entre son vécu et son histoire,

une orientation qui dépasse l’immédiateté,

une inscription de ses actes dans un horizon de valeurs.

Sans ce sens, le confort devient vide ; avec ce sens, même la difficulté ou l’inconfort peuvent être traversés avec dignité et créativité.

Les valeurs humaines comme axe transversal

Dans ce schéma étendu, les valeurs humaines jouent un rôle structurant :

Elles ne se réduisent pas à des préférences individuelles mais expriment ce qui relie l’individu à l’humanité (justice, solidarité, liberté, dignité, compassion…).

Elles donnent une direction à la subjectivité, soutiennent l’engagement et aident à intégrer l’expérience de la souffrance ou de l’incertitude.

Elles agissent comme des médiateurs entre les trois pôles bio, psycho et social, en les reliant à une transcendance, c’est-à-dire à quelque chose de plus grand que soi.

1. Une vision élargie de l’humain

La sophrologie ne se limite pas à des exercices de relaxation ou de respiration. Elle s’inscrit dans une vision holistique de l’être humain, qui considère non seulement le corps et le mental, mais aussi le vécu, les émotions, les automatismes, et les relations entre soi, les autres et l’environnement. Autrement dit, la sophrologie crée un espace de mise en conscience : d’abord pour accueillir ce qui est (physique, émotionnel, mental), puis pour observer, moduler, et harmoniser.

Cette approche repose sur l’idée que chaque personne porte en elle les ressources nécessaires pour mieux vivre, pour évoluer, pour apaiser ses tensions, pour clarifier ses pensées. La sophrologie propose un chemin vers cette autonomie intérieure, en s’appuyant sur des techniques éprouvées (relaxation dynamique, visualisation, conscience corporelle) mais toujours adaptées à l’individu.

Ainsi il est important de prendre en compte les deux perspectives suivantes :

la vision élargie de l’humain

le travail sur la conscience corporelle et la régulation émotionnelle

La sophrologie est une pratique qui invite à explorer son corps et ses sensations avec attention et bienveillance. Par des exercices simples de respiration, de détente et de mouvement, elle stimule les sens dits « intérieurs » – la proprioception et l’interoception – qui nourrissent la conscience corporelle et affinent le schéma corporel.

En renforçant cette présence à soi, la sophrologie favorise un meilleur équilibre entre le corps et l’esprit. Elle aide à reconnaître et à accueillir les signaux internes, ouvrant ainsi la voie à une régulation émotionnelle plus harmonieuse.

Qu’est-ce que la proprioception ? L’interoception ? Comment ces sens intérieurs nourrissent-ils la conscience corporelle et le schéma corporel ? En quoi tout cela participe-t-il à une meilleure régulation émotionnelle ?

Pour répondre à ces questions et découvrir les liens subtils mais essentiels entre corps et esprit, je vous invite à parcourir la page "conscience et schema corporel" qui leur est dédiée :