La sophrologie et le sport

La victoire de la sophrologie aux Jeux Olympiques

Des premiers succès aux JO de Grenoble (1968)

Sa première grande mission : préparer mentalement l’équipe suisse de ski en vue des Jeux olympiques d’hiver de Grenoble 1968. La sophrologie devient alors un complément stratégique aux entraînements physiques et techniques, visant à installer chez les athlètes un état d’esprit favorable à la performance.

Les résultats sont spectaculaires : les skieurs qu’il accompagne remportent trois médailles olympiques. La presse de l’époque évoque « la victoire de la sophrologie aux Jeux Olympiques »

Une dynamique qui perdure

À partir de cette réussite, Raymond Abrezol est officiellement engagé dès 1969 pour un mandat de cinq ans auprès de l’équipe suisse de ski. Par la suite, son influence progresse : entre 1967 et 2004, les sportifs qu’il a formés remportent plus de 200 médailles aux Jeux olympiques et Championnats du Monde.

Son champ d’action s’élargit également : il accompagne des athlètes dans des disciplines variées — ski alpin (Bernhard Russi, Marie-Thérèse Nadig…), saut à ski, boxe, cyclisme, bobsleigh, escrime, voile, patinage…

Les atouts de la sophrologie sportive selon Abrezol

1. Gestion du stress et des émotions

La sophrologie aide les athlètes à transformer le stress en moteur de performance. Elle favorise la concentration, la motivation et la combativité, tout en permettant de rester serein en compétition.

2. Visualisation et schéma corporel

Grâce à des techniques de visualisation, les sportifs affinent leur perception du geste juste, renforcent leur schéma corporel et automatisent mentalement les mouvements techniques.

3. Récupération et cohésion

Les méthodes de relaxation, respiration et ancrage développent une meilleure récupération physique et mentale, et peuvent aussi encourager la cohésion de groupe lors d’entraînements ou en compétition.

Influence durable et conséquences pour le sport

L’approche d’Abrezol a profondément influencé la préparation mentale dans le sport en Suisse et au-delà :

La sophrologie devient incontournable dans la préparation des sportifs de haut niveau, dans de nombreuses disciplines.

Elle intègre progressivement les protocoles de préparation sportive en complément des aspects physiques, techniques et tactiques.

La méthode s’étend même à des secteurs comme l’armée, avec des applications dans les Techniques d’Optimisation du Potentiel (TOP)

Raymond Abrezol est un chirurgien dentiste Suisse et un des pionniers de la Sophrologie en Europe. Il est connu pour avoir entraîné des sportifs suisses de haut niveau. [...]

Raymond Abrezol a écrit de nombreux livres, donné des centaines de conférences et de cours de formation en Suisse et partout dans le monde. Il a été publié dans des revues médicales européennes et américaines. Entre 1967 et 2004 il a entraîné des sportifs de haut niveau et les athlètes qu'il a entraîné ont remportés 204 médailles aux jeux olympiques et championnats du monde. (Source : Wikipedia)

Le Dr Guy Chedeau directeur de l'Académie Franco Suisse de sophrologie informe sur le site de cette école qu'il a travaillé avec Raymond Abrezol comme co-responsable de la formation en Suisse.

Il est intéressant de relever que les élèves de cette école profitent donc d'un enseignement en lien direct avec l'inventeur de la sophrologie - le Pr Alfoso Caycedo - ainsi qu'avec ses collaborateurs comme Raymon Abrezol et le Dr Guy Chedeau.

Les victoires de Raymond Abrezol

La musculation ?

De la méditation de plein conscience !

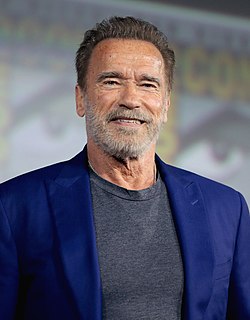

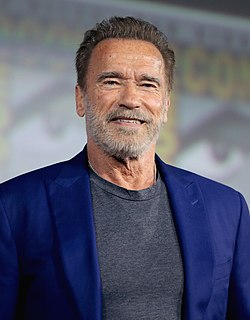

Arnold Schwarzenegger explique dans une newsletter :

« Avez-vous déjà essayé de vous entraîner en étant distrait, en faisant les cent pas trop longtemps entre les séries, et en soulevant des poids qui paraissent plus lourds que d'habitude ? C'est parce que votre esprit n'est pas connecté à vos muscles. Pour obtenir la poussée parfaite, votre esprit doit guider votre corps, en pensant à chaque partie du mouvement, à chaque contraction, à chaque contraction. Si votre esprit est impliqué dans votre entraînement, vous ne pouvez pas perdre. Je vois ça comme une forme de méditation ! Plus je me concentre sur le mouvement que je fais, plus je suis présent dans l'instant présent, ce qui signifie que je peux ressentir exactement comment mon corps réagit. Apprenez à connaître votre corps et synchronisez votre esprit avec lui. [...] Oui, comme vous tous, je suis distrait mais ensuite, je me replonge dans le mouvement. On peut appeler ça de la pleine conscience. »

Études scientifiques majeures

La visualisation mentale (ou imagerie motrice) peut induire des gains de force musculaire, via des mécanismes neuro-physiologiques

1. Yue & Cole (1992) – Muscles du doigt (abduction)

Contexte : trois groupes – entraînement physique, visualisation mentale (imagerie motrice), et contrôle.

Résultats : augmentation de la force maximale du petit doigt de 30 % pour le groupe physique, 22 % pour le groupe de visualisation, contre 3,7 % pour le groupe contrôle.

2. Ranganathan et al. (2004) – Flexion du coude

Contexte

Les chercheurs de l’Université de l’Ohio ont voulu vérifier si une visualisation mentale répétée d’un effort maximal pouvait augmenter la force musculaire réelle.Protocole

30 participants répartis en 4 groupes :

Entraînement physique (contractions réelles du biceps, 15 min/jour).

Imagerie motrice (visualisation de flexions maximales du coude, 15 min/jour).

Imagerie motrice – petit doigt (contractions imaginées des muscles de l’auriculaire, pour comparaison).

Groupe contrôle (aucun entraînement).

Durée : 12 semaines.

Les participants devaient se concentrer intensément sur la sensation de contracter le muscle « comme si » l’effort était réel.

Résultats

Groupe physique : +28 % de force.

Groupe imagerie (biceps) : +13,5 % de force.

Groupe imagerie (auriculaire) : +35 % sur le petit doigt.

Contrôle : pas de changement significatif.

Interprétation

Les gains ne provenaient pas d’une hypertrophie musculaire (aucun changement de volume détecté), mais bien d’une meilleure activation nerveuse :augmentation de l’excitabilité corticale,

meilleure synchronisation des unités motrices,

diminution de l’inhibition centrale.

Cette étude est l’une des plus citées, car elle a montré que la simple imagination d’un effort maximal peut réellement accroître la force, avec des gains comparables à un tiers ou la moitié de l’entraînement physique.

3. Zijdewind et al. – Flexion plantaire

Contexte

L’équipe de Inge Zijdewind (Université de Groningen, Pays-Bas) s’est intéressée à l’effet de l’imagerie mentale sur un muscle plus « postural » et puissant : les fléchisseurs plantaires (mollets).Protocole

Participants divisés en deux groupes :

Imagerie motrice : visualisation d’une flexion plantaire maximale (comme si on poussait fort contre une résistance).

Groupe contrôle : aucune pratique spécifique.

Durée : plusieurs semaines d’entraînement répété.

Consignes : ressentir la contraction, imaginer la tension musculaire, sans mouvement réel.

Résultats

Imagerie motrice : +36,3 % de force.

Contrôle : +14 % (probable effet d’apprentissage lors des tests).

Interprétation

Le gain supérieur dans le groupe « imagerie » démontre que le cerveau renforce ses connexions descendantes même en absence de contraction musculaire réelle.

L’étude a également montré une augmentation de l’activation EMG (activité électrique musculaire) malgré l’absence de mouvement volontaire réel.

Cette expérience confirme que les muscles impliqués dans des tâches quotidiennes ou posturales répondent aussi à l’imagerie motrice, avec des effets encore plus marqués que ceux observés sur de petits muscles (comme le doigt).

4. Étude avec ratios mental/physique (PubMed 21897826)

Protocoles mixtes : groupes combinant séances réelles et séances d’imagerie mentale (IMC – Imagined Maximal Contraction).

Résultat : les groupes d’imagerie ont montré des gains de force de 3,0 à 4,2 %, contre 5,1 % pour l’entraînement physique seul, et −0,2 % pour le groupe contrôle.

5. Shackell & Standing (Université Bishop’s, Québec) – Visualisation de flexion de hanche

Protocole : imagerie mentale pendant deux semaines, 5 fois par semaine (4 séries de 8 répétitions imaginées, ajoutant 5 lb chaque jour).

Résultat : gains de force de l’ordre de 28 % pour le groupe en visualisation, comparables à ceux ayant réellement exécuté l’exercice.

6. Effet préventif contre l’atrophie (Ohio University)

Protocole : participants immobilisaient leur bras durant 4 semaines; événement où certains pratiquaient seulement l’imagerie mentale de la flexion du poignet.

Résultat : ceux visualisant l’exercice perdaient 50 % moins de force que ceux ne pratiquant rien.

Visualisations mentales