Égo & Identité

Le pervers narcissique est souvent perçu à travers ses agissements : manipulation, domination, froideur émotionnelle. Mais pour comprendre en profondeur ses comportements, il est nécessaire de plonger dans la structure même de son égo — un égo défensif, rigide, construit autour d’une image identitaire idéalisée. Cette série d’articles explore les fondements psychiques de cette personnalité, sa relation paradoxale au conflit, son identification à ses combats, et la manière dont il instrumentalise autrui pour maintenir un équilibre interne précaire. En miroir, nous abordons également ce qu’est un égo sain, capable de contenir l’intimité psychique sans sombrer dans la fuite ou la domination. Une réflexion à la croisée de la psychologie clinique, de la psychanalyse, et des traditions contemplatives.

L'égo défensif

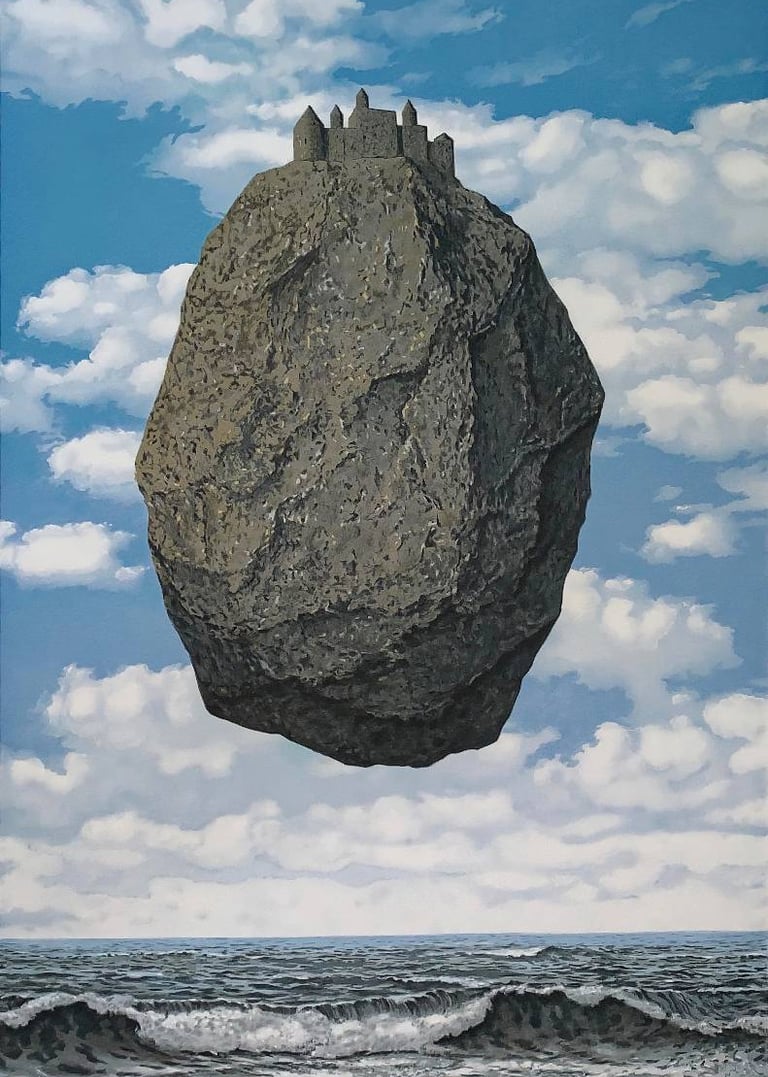

En introduction il est très parlant d'utiliser une image pour se figurer rapidement la problématique. L'image de la forteresse suspendue dans le vide est une allégorie parfaite de l’ego défensif, ou de ce que certains psychologues appellent le faux self.

Un moi construit, organisé, parfois très sophistiqué… mais déconnecté de la réalité, de l’expérience intérieure authentique.

Une forteresse … suspendu dans le vide

La structure démesurée, monolithique, du pervers narcissique trône dans un espace incrédule. Imposante, dure, inébranlable en apparence… et pourtant, cette personnalité repose sur le néant. Ce roc - l’ego du pervers – est autonome, fort, dominant, menaçant… même si fondamentalement il ne s’ancre sur rien de réel. Vide intérieur, faille narcissique, déni existentiel : tout cela est contenu, dissimulé derrière la façade d’une puissance sans fondations.

Et autour, le monde. Le ciel calme, la mer ordinaire. Rien ne bouge. Rien ne proteste. La société est là, présente mais aveugle. Elle est le support de l’absurde. Elle l’intègre dans son paysage, le normalise.

Mais celui qui sait - celui qui a traversé la relation perverse - voit l’aberration. Il connait la dissonance, la menace latente, l’incongruité profonde de cette construction qui défie toute logique. Il en est le témoin impuissant à la dénoncer - car les autres ne peuvent pas voir cette réalité sans l'avoir expérimentée personnellement.

René Magritte donne ici à voir le paradoxe d’une lucidité intime - La vision de la victime qui perçoit deux réalités inconciliables : D’un côté, la personnalité dangereuse de l’imposteur sociale. De l’autre, la société normative, aveugle, placide qui englobe le pervers dans son équation.

Et l’on pressent que tôt ou tard, un prix sera à payer pour cette ignorance… le jour où la réalité du roc s'impossera à la conscience d'une nouvelle victime...

ou lorsque le roc tombera avec fracas sur la société médusée.

Le Château des Pyrénées - René Magritte

Correspondances et contrastes entre la citadelle de l’ego sain et le roc flottant du pervers narcissique

L’article sur l’ego sain, symbolisé par une citadelle intérieure, décrit une structure psychique enracinée, défensive sans être fermée, protectrice sans être hostile. Elle veille à l’intimité psychique de l’individu, préserve la cohérence du moi, et permet une régulation fluide des échanges avec l’extérieur. L’identité y est structurée, souple, capable de remise en question, et de repos — ce que les traditions contemplatives reconnaissent comme les qualités d’un moi « transparent » ou « mature ».

En miroir, l’ego pathologique du pervers narcissique, représenté par le roc flottant dans le tableau de Magritte, est également une forteresse — mais sans fondation. Là où la citadelle est construite sur une assise cohérente, relationnelle et symbolique, le château du pervers repose sur un vide intérieur nié. Il est imposant, rigide, menaçant, mais ne défend rien d’authentique. Ce moi n’a pas pour fonction de contenir une intimité ou de structurer un vécu, mais de masquer une faille narcissique et de protéger un faux-self.

Autre différence essentielle : l’ego sain est habité. Il autorise la vie intérieure, le silence, le repos du mental. L’ego du pervers, en revanche, est habité par la tension permanente, par le besoin de domination et de guerre relationnelle. Il ne peut pas se reposer, car c’est dans la confrontation intersubjective qu’il tire sa stabilité apparente — ce que Paul-Claude Racamier appelle la « perversion du lien ».

Enfin, la relation à autrui constitue le point de divergence fondamental :

Dans l’ego sain, l’autre est un alter ego avec qui la communication est possible, réciproque, ajustée.

Dans l’ego pervers, l’autre est un enjeu de pouvoir, une variable à manipuler, une menace à neutraliser.

Ainsi, ces deux représentations – la citadelle enracinée et le château suspendu – mettent en scène deux conceptions radicalement opposées de la structuration psychique :

- l’une orientée vers la cohésion, la relation, l’acceptation de la réalité intérieure ;

- l’autre tournée vers le refus du manque, la toute-puissance, et la guerre psychique comme système de survie.

En préambule - vous êtes invités à Lire l'article sur l'égo sain

L’ego pathologique du pervers narcissique : une lecture psychanalytique

Le concept de « perversion narcissique » a été introduit par le psychiatre et psychanalyste français Paul-Claude Racamier. Il décrit un mécanisme de défense où l'individu expulse ses conflits internes sur autrui tout en se survalorisant, aux dépens de l'autre. Ce processus est hautement interactif, visant à manipuler et à dominer l'environnement relationnel.

Une construction précoce du moi fragile

Selon Racamier, la perversion narcissique émerge d'une construction précoce du moi, où l'enfant ne parvient pas à établir un narcissisme stable. Des interactions familiales défaillantes, telles qu'une mère surprotectrice ou un parent distant, peuvent empêcher le développement d'une perception saine de l'altérité. L'enfant développe alors un "faux-self" et des stratégies défensives pour éviter toute remise en question de son existence psychique.

Mécanismes de défense et clivage du moi

Le pervers narcissique utilise des mécanismes de défense tels que le clivage, la projection et le déni pour maintenir une image idéalisée de soi. Le clivage du moi, en particulier, permet de séparer les expériences en catégories opposées, empêchant une intégration cohérente de la réalité.

Une pathologie relationnelle

La perversion narcissique n'est pas simplement un trouble individuel, mais une pathologie relationnelle. Le pervers narcissique manipule son entourage pour maintenir son illusion de toute-puissance, utilisant autrui comme un faire-valoir. Ce comportement peut avoir des conséquences dévastatrices sur les victimes, qui se retrouvent souvent dans un état de confusion et de détresse psychologique.

Références complémentaires

Otto Kernberg : A étudié les troubles narcissiques de la personnalité, mettant en évidence des mécanismes de défense spécifiques tels que la scission et l'idéalisation-dévalorisation.

Heinz Kohut : A développé la théorie du Soi, suggérant que le narcissisme pathologique découle d'une rupture dans le développement du Soi. Il souligne l'importance de l'empathie et de la compassion dans la construction d'un Soi cohérent.

Conclusion

L'ego pathologique du pervers narcissique est le résultat d'une construction psychique défaillante, où des mécanismes de défense rigides sont mis en place pour éviter l'effondrement psychique. Cette pathologie relationnelle a des implications profondes, tant pour l'individu que pour son entourage. Une compréhension approfondie de ces mécanismes est essentielle pour une prise en charge thérapeutique efficace.

L’identification du pervers narcissique à ses combats : une guerre psychique pour survivre

Chez le pervers narcissique, le conflit n’est pas un accident relationnel : c’est un mode d’existence. Il ne s’agit pas seulement de se défendre, ni même de gagner : il s’agit de se maintenir psychiquement en vie, de préserver une identité fragile, en projetant hors de soi une lutte intérieure insoutenable. C’est pourquoi ses combats interpersonnels ne sont jamais anodins ni secondaires : ils sont nourriciers, structurants, essentiels.

1. Une identification défensive à la lutte

Le pervers narcissique ne peut exister que dans une structure tendue, conflictuelle, et polarisée. Il s’identifie à son propre rôle dans le conflit, non pas comme victime ou agresseur, mais comme acteur dominant du désordre. Sa cohésion psychique repose sur sa capacité à maintenir un rapport de force, souvent en inversant les responsabilités.

« Ce qui fait tenir la structure perverse, ce n’est pas l’harmonie mais la tension. C’est une économie de guerre intérieure. »

— Paul-Claude Racamier, « Le Génie des origines »

2. Une énergie issue de la confrontation

Contrairement aux individus régulés, qui cherchent à résoudre les tensions pour retrouver une paix intérieure, le pervers cherche à les faire durer. Il puise dans l’affrontement l’énergie narcissique dont il a besoin pour consolider son sentiment de maîtrise.

Plus que des faits, c’est la polarisation du lien (dominant/dominé, manipulateur/manipulé) qui alimente sa dynamique. La destruction progressive de la résistance de l’autre devient une source de satisfaction identitaire.

« Ce qu’il veut, ce n’est pas tant triompher de l’autre que de sa propre faiblesse projetée sur l’autre. »

— Marie-France Hirigoyen, « Le harcèlement moral »

3. Un système de survie fondé sur le clivage

Le pervers ne peut tolérer l’ambivalence, ni l’instabilité identitaire. Il scinde le monde en bons et méchants, en forts et faibles, en alliés ou ennemis. Ce clivage sert à éviter l’angoisse du vide et la désintégration du moi.

Le conflit devient alors un barrage contre le chaos intérieur. Tant qu’il y a lutte, il y a cohésion. C’est une forme de régulation perverse du narcissisme : l’autre n’est plus un sujet, mais un miroir de ses projections.

« La perversion narcissique est l’évitement systématique de la remise en question par le renversement des rôles et la perversion du lien. »

— Racamier, « Les pervers narcissiques et leurs victimes »

4. La peur inconsciente de la chute

Ce qui maintient le pervers dans ses conflits, c’est la crainte inconsciente de l’effondrement. Le renoncement au combat signifierait reconnaître qu’il n’y avait pas d’ennemi, ou pire : que l’ennemi, c’était soi. Cette prise de conscience est insupportable pour un psychisme fondé sur le refus de la culpabilité.

La colère, la mauvaise foi, la distorsion du discours, le harcèlement psychologique sont autant de mécanismes pour retarder l’implosion du faux self.

« Le moi du pervers est trop fragile pour supporter la réalité d’un monde complexe. Il préfère maintenir une fiction binaire où il est toujours du bon côté. »

— Donald W. Winnicott, in « Le vrai et le faux self »

Le combat est une armure

La volonté d’en découdre, même lorsque le sujet du conflit est secondaire, relève donc d’un attachement à la structure défensive. L’intensité du conflit masque l’inconsistance du moi. Le combat n’a plus besoin de cause : il est une fin en soi, car il permet de maintenir l’illusion de force et de contrôle.

Cette structure peut donner l’illusion d’un ego fort, mais en réalité, il s’agit d’un ego rigide, défensif et creux, incapable de repos, d’introspection, ou de lien authentique.

Correspondance avec l’article sur la « citadelle »

Là où l’ego sain (la citadelle) défend une intériorité vivante, un espace de repos psychique, l’ego pervers défend une position, un rapport de pouvoir, sans contenu intérieur. L’un est gardien d’un moi subjectif, l’autre est stratège d’un moi factice. L’un peut se remettre en question, l’autre ne le peut pas sans s’effondrer.

L'identification du pervers à ses combats

1. Un ego défensif construit pour masquer un moi défaillant

Le pervers narcissique ne dispose pas d’un moi unifié capable de traverser les ambivalences et les insécurités normales de l’existence. À la place, il a construit un ego-forteresse :

défensif,

opaque à la remise en question,

entièrement tourné vers l’extérieur,

construit pour maintenir une image.

« L'ego narcissique est un dispositif de défense qui vise à compenser une faille identitaire majeure, en créant une enveloppe dure et inentamable. »

— Paul-Claude Racamier, « Le Génie des Origines »

2. L’image identitaire comme fiction compensatrice

L’image que le pervers a de lui-même est surinvestie : il ne s’y réfère pas comme à une facette sociale, mais comme à la vérité exclusive de son être. Cette image est souvent :

Puissante, infaillible, supérieure,

Victime incomprise ou héros silencieux,

Capable de tout expliquer, tout manipuler.

Cette image n’est pas souple, elle ne tolère ni critique ni doute. Elle fonctionne comme une carapace rigide posée sur un vide.

« L'identité narcissique ne repose pas sur le vécu, mais sur une représentation fantasmée d'un soi idéalisé. »

— Heinz Kohut, « Le soi analysé »

3. L’ego comme garant de cette image

L’ego du pervers agit comme un gardien impitoyable de cette image :

Il la défend à tout prix,

Il élimine toute menace narcissique (y compris symbolique),

Il attaque quiconque met en doute cette image.

D’où les comportements typiques :

Projection,

Dénégation,

Manipulation,

Harcèlement,

Triangulation.

« Le sujet pervers est pris dans l'obligation de maintenir sa fiction identitaire à tout prix, même au détriment du lien humain. »

— Jean Bergeret, « La personnalité normale et pathologique »

4. Une identité vécue comme position, pas comme intériorité

Contrairement à l’ego sain (voir article La Citadelle), l’identité du pervers n’est pas une intériorité vécue, mais une position sociale à maintenir :

Être supérieur,

Être irréprochable,

Être incontestable.

Il ne se vit pas, il se joue. Son identité est une mise en scène constante, qui a besoin de public, de miroir, de réaction — ce qui explique sa dépendance à l’autre… non pas pour aimer, mais pour se maintenir.

Lien entre l’égo du pervers et l’image de son identité

Le pervers narcissique entretient une relation fusionnelle et défensive avec son image identitaire, qu’il confond souvent avec son ego. Son « moi » n’est pas centré autour d’une intériorité stable, mais autour d’une image construite, rigide, idéalisée… et sans véritable ancrage dans le réel.