L'indifférenciation

Les limites - de soi - du monde - de la Loi

Quand on ne sait pas si une émotion nous appartient où si elle émane d'un autre !

Résumé des notions pertinentes

Le noyau identitaire est affectif avant d’être conceptuel.

Le centre identitaire naît d’une expérience subjective de soi :

être senti → être pensé → être raconté → être reconnuL’identité se construit d’abord dans le ressenti (niveau émotionnel, corporel, relationnel)

Puis elle se symbolise et devient représentable par la pensée.

Le centre identitaire (sain)

Le centre identitaire défaillant

Le noyau identitaire du pervers narcissique est conceptuel sans être affectif.

Il n’émerge pas d’une expérience vécue de soi, mais d’une construction mentale, détachée du ressenti.

Ne pouvant s’éprouver intérieurement, le sujet cherche à se définir à travers le regard d’autrui.Son processus est inversé :

être vu → être reconnu → être pensé → être ressenti (de façon instable et dépendante).L’identité ne s’enracine donc pas dans l’expérience émotionnelle, mais dans la représentation externe.

Comment le pervers narcissique projette ses défauts sur les autres ?

Le pervers narcissique ne supporte pas d’avoir des émotions négatives en lui. De part sa faille narcissique il ne peut pas reconnaître qu’il est jaloux, méchant, faible ou dépendant alors par des mécanismes inconscients il va attribuer ces émotions aux autres.

Ces mécanismes psychiques inconscients sont : L'indifférenciation et la projection

L'indifférenciation : une défaillance interne d'une capacité fondamentale devant faire la différenciation entre les émotions qui viennent de Moi et celles perçues des autres à travers les expériences relationnelles.

C’est la capacité de dire :

"Ce que je ressens m’appartient, et bien que je perçoive en moi des émotions chez toi, je sais qu'elles viennent de toi et qu'elles t’appartiennent."

Cette étape, qui se développe normalement dès la petite enfance, est incomplète ou absente chez lui.

La projection : Du coup, ne pouvant identifier la provenance de son malaise intérieur il en attribue la provenance aux autres. On dit qu'il projette sur les autres ce qu’il ne peut pas reconnaître en lui :

Il dit que l’autre est jaloux, alors que c’est lui qui l’est.

Il accuse l’autre de manipuler, alors que c’est lui qui manipule.

Il reproche à l’autre d’être agressif, alors qu’il est lui-même dans l’attaque.

Les victimes ont l'impression de vivre dans le monde à l'envers

Le but du pervers est de faire douter sa victime de sa perception la réalité - de la rendre folle.

C'est le gaslighting.

Le monde à l'envers

L’indifférenciation : à l’origine de l’inversion des rôles

L’un des traits les plus troublants du fonctionnement pervers narcissique est cette capacité à inverser les rôles — à faire passer la victime pour le bourreau et à se poser lui-même en victime.

Ce renversement ne naît pas seulement de la mauvaise foi : il plonge ses racines dans une confusion psychique profonde, où le pervers ne distingue plus clairement ce qui vient de lui et ce qu’il projette sur l’autre.

Peu à peu, cette confusion se transforme en manipulation délibérée du réel, un procédé destiné à faire douter la victime de sa propre perception, jusqu’à la désorienter totalement ; le gaslighting.

Introduction

Gaslighting

Peu à peu, dans la dynamique perverse, la confusion entre soi et l’autre se transforme en manipulation consciente du réel.

Le pervers narcissique ne se contente plus de projeter ses émotions sur autrui : il travaille activement à déformer la perception de la réalité de l’autre, jusqu’à lui faire douter de ce qu’il voit, entend ou ressent.

C’est le cœur du gaslighting, l’une des formes les plus sournoises de la domination psychique.

Le terme gaslighting trouve son origine dans le film américain Gaslight sorti en 1944, lui-même adapté d’une pièce de théâtre britannique de 1938.

Dans cette œuvre, un mari manipulateur cherche à rendre sa femme folle en la faisant douter de sa propre perception. Il baisse peu à peu l’intensité des lampes à gaz dans leur maison, puis nie tout changement lorsqu’elle s’en inquiète — la persuadant qu’elle perd la raison.

Ce procédé illustre parfaitement la logique du gaslighting : remettre en cause la santé mentale de la victime pour mieux la contrôler.

Le terme est depuis devenu une métaphore universelle pour désigner toute forme de manipulation mentale où l’on pousse quelqu’un à douter de sa mémoire, de ses émotions ou de sa lucidité.

Ainsi, le gaslighting est l’aboutissement du processus d’indifférenciation et d’inversion des rôles : la réécriture volontaire du réel, mise au service du pouvoir sur l’autre.

L'inversion des rôles et Gaslighting

Du centre identitaire défaillant à l'indiférenciation

Lorsqu’une personne ne dispose pas d’un centre identitaire solide, elle ne peut pas s’appuyer sur un socle émotionnel stable pour se définir, se ressentir ou se différencier.

Ce manque d’ancrage intérieur conduit à un phénomène appelé indifférenciation : le sujet perçoit intellectuellement la frontière entre lui et autrui, mais ne la ressent pas. La distinction existe dans la pensée, non dans le vécu.

L’autre devient alors un prolongement de soi — un miroir, un support, parfois un rival — mais rarement un être distinct, porteur d’une subjectivité propre.

Chez le pervers narcissique, cette indifférenciation n’est pas qu’une fragilité : c’est un mode de fonctionnement visant à maintenir une cohésion interne en s’appuyant sur le monde extérieur, faute d’un centre intérieur suffisant pour la garantir.

Quand les frontières du Moi se dissolvent

La peau psychique et l'indifférenciation

Le sentiment d'être soi n'est pas donné d'emblée : il s'agit d'une construction progressive, constituée à travers l'expérience corporelle et affective dès la naissance. Le nourrisson est une conscience globalisante, il ne distingue pas ce qui vient de lui et ce qui vient de l'environnement. Ses appels (pleurs, cris) suscitent des réponses du monde — sein maternel, bras protecteurs — qui semble répondre à ses besoins. Sa conscience vie alors comme si le monde et lui ne faisait qu'un. C'est le déroulement de la vie avec ses frustrations qui lui révèlent progressivement qu'il existe en réalité une frontière entre soi et autrui.

Quand on vient au monde, on n’a pas tout de suite conscience d’être une personne différenciée des autres. C’est grâce aux gestes, aux mots et aux câlins des adultes qu’on apprend petit à petit où commence notre corps et notre esprit, et où commencent ceux des autres.

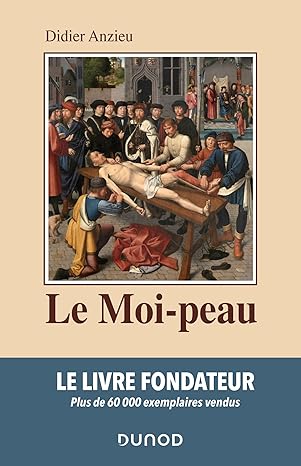

Le Moi-peau

Une enveloppe invisible

Didier Anzieu, psychanalyste français, a proposé la métaphore efficace du Moi-peau pour penser cette frontière psychique. Tout comme la peau protège le corps, le Moi-peau protège, contient et détermine les émotions d'origine interne.

Cette enveloppe psychique ne préexiste pas : elle se tisse petit à petit à partir du regard, du toucher et de l'écoute de l'autre. Un environnement sécurisant aide l’enfant à donner une forme à ses émotions, à différencier le dedans du dehors et à prendre possession de son ressenti.

Mais lorsque l’environnement est insécurisant, envahissant ou indifférent, cette peau psychique reste poreuse, déchirée, ou inexistante.

Alors, la frontière entre soi et l’autre devient floue.

Les émotions traversent sans filtre.

Les émotions intérieures et l’extérieures s’enchevêtrent et arrivent indifférenciées à la conscience.

On peut imaginer le Moi comme une peau invisible : elle nous aide à garder nos pensées, nos émotions et à ne pas les confondre avec celles des autres. Si les adultes prennent soin de nous, cette “peau” devient solide et on se sent bien dans sa tête.

Expérience infra-subjective des émotions

Chez ces sujets, les ressentis existent, mais sans être conscients :

Le corps réagit, les émotions sont présentes, mais le “c’est moi qui ressens” n’est pas encore constitué ;

Ce que Racamier décrit comme l’incapacité à se différencier de l’autre se traduit ici par une expérience infra-subjective : les émotions traversent le psychisme sans devenir phénoménologiquement conscientes.

Conséquence : tout ce qui est vécu intérieurement de négatif est rejeté pour être projeté sur l’autre, qu’il s’agisse de peur, de honte ou de colère.

Exemple : “Si je ressens une pointe de honte, c’est toi qui me méprises.”

“Si je me sens tendu, c’est que tu m’agresses.”

Les concepts de base

L'indifférenciation

La confusion des espaces psychiques

L’indifférenciation psychique désigne l’incapacité à distinguer ce qui relève de soi et de l’autre. Les personnes présentant une telle structure, souvent repérées chez certaines personnalités narcissiques ou perverses narcissiques, ressentent sans pouvoir identifier la propriété subjective de leurs émotions.

Il s’agit là d’une expérience infra-phénoménologique où le vécu corporel n’accède pas au registre du conscient : la honte, la colère ou la peur existent mais n’ont pas de « proprietaire ». Pour combler ce vide de sens, le mental cherche un responsable extérieur, créant ainsi un miroir déformant où le monde intérieur se projette sur autrui.

C’est comme si on portait des lunettes brouillées : on ressent des choses (colère, tristesse) mais on ne sait pas si elles viennent de nous ou de notre entourage. Alors, on peut croire à tort que les autres sont responsables de ce qu’on ressent, ce qui rend les relations compliquées.

L’insestuel et l’indifférenciation

Comprendre la faille originelle

La négation des limites

Le viol de l'intimité - Le viol psychique

Paul-Claude Racamier décrit le terrain insestuel comme un espace où les limites de l’intimité physique et psychique, les affects - les limites en générale - sont niés ou envahis.

L'intimité n'est pas seulement un concept physique, c'est aussi un concept psychique. Des comportements insistants des parents peuvent constituer un forçage de la sphère intime psychique. Ce sont de véritables viols psychiques.

Dans ce contexte :

Le corps et le psychisme de l’enfant ne lui appartiennent plus. L’enfant ne distingue pas ce qui lui appartient de ce qui appartient à l’autre ;

Les émotions et désirs de l’autre s’immiscent dans son espace intérieur. Ses émotions, désirs et besoins sont confondus avec ceux de son environnement ;

La frontière entre soi et autrui devient floue ou inexistante. Le Moi-peau, cette enveloppe psychique protectrice, ne se constitue pas correctement.

Cette situation crée une indifférenciation profonde : le sujet ne sait plus où il commence et où s’arrête l’autre, ni comment ses émotions lui appartiennent.

L’indifférenciation est ainsi la trace psychique de l’insestuel, un terrain où la frontière du soi est floue ou poreuse.

Dans les familles où domine un climat incestuel, tel que décrit par Paul-Claude Racamier, les frontières psychiques et l’intimité sont niées ou envahies. L’enfant n’apprend pas à différencier ce qui lui appartient de ce qui appartient à l’autre, générant une confusion durable des espaces psychiques

La transgression des limites

L’incestuel, concept introduit par Paul-Claude Racamier, ne désigne pas l’inceste au sens de l’acte, mais un climat psychique, une manière de vivre les liens familiaux où les frontières entre les générations, les places et les identités sont brouillées. Dans ces familles, l’enfant n’est pas reconnu comme sujet distinct : il devient l’extension du parent, un support narcissique destiné à combler ses manques ou à refléter son image. Ce type de relation empêche la constitution d’un centre identitaire autonome. L’enfant apprend à exister non pas à partir de lui-même, mais à travers l’autre, selon les attentes implicites du parent. Ce tissage fusionnel, faussement affectueux mais profondément aliénant, prépare le terrain à une identité factice : le faux-self. Chez le futur pervers narcissique, ce mode de lien incestuel laisse une trace durable — celle d’une confusion entre aimer et posséder, entre être soi et être l’objet de l’autre.

Cette dynamique explique pourquoi souvent les victimes de situations incestuelles deviennent eux-mêmes des violeurs.

Elle explique par là-même le phénomène des maladies psychiques transgénérationnelles.

« JE est l’ensemble des liens que je tisse avec les autres, nous dit le scientifique et humaniste Albert Jacquard. La conscience de soi naît de l’interaction. »

Trop de sollicitations de la mère, des parents ou du monde extérieur vont mettre l’enfant sous pression, il aura besoin de se protéger contre ces attentes envahissantes et développera un faux self, une personnalité de façade, qui permettra au vrai self, le noyau de l’être, de rester à l’abri.

Un faux self se constitue alors pour répondre à ses sollicitations et le vrai self reste à l’abri, se protège de ces attentes écrasantes. La mère intrusive qui recherche le vrai self du bébé et tente de le mettre sous emprise empiète sur un territoire psychique encore fragile et augmente chez lui le besoin de se protéger par ce faux self, qui n’a pour fonction que de satisfaire les besoins de sa mère, tout en protégeant comme il peut son intimité. Ces apparences de normalité sympathique sont un camouflage bien pratique qu’utilisent instinctivement la plupart des personnalités manipulatrices.

L’insatiable exigence narcissique de la mère est accablante pour le bébé. Au risque de déplaire, il lui faudra répondre à ses exigences pesantes mais impalpables, il deviendra le fournisseur attitré du narcissisme défaillant de sa mère. Tout à la fois nourri et fasciné, encensé et disqualifié, il sera adoré faute d’être aimé, élu faute d’être reconnu, et profondément contrarié dans la compréhension profonde du fait qu’il est autre, séparé, avec un corps et un esprit bien à lui, digne de respect comme il est, et qu’il en est ainsi de tous les autres autour de lui.

Les pervers luttent pour préserver leur identité. Contre quoi ? Contre l’humiliation (…) Seuls ceux qui sont assez forts pour avoir confiance laisseront entrer les autres, permettront l’intimité. Mais si l’on a des raisons de ne pas se sentir solide (si, par exemple, on a régulièrement été humilié dans les premières années de sa vie), on sera sur ses gardes, on aura peur de ce que les autres pourraient trouver et de la manière dont ils pourraient utiliser ce qu’ils trouvent, si jamais on les laissait entrer. Alors, on s’enferme par un processus qui vous déshumanise. Ensuite, pour être doublement en sécurité, on déshumanise autrui. (…) La perversion, pour moi, c’est la solution à l’échec de l’intimité.

Extrait du livre de

Marie Andersen

La manipulation ordinaire

A partir de sa pratique clinique, des témoignages de ses patients, victimes et pervers narcissiques, Christine Calonne décrit la perversion narcissique selon un modèle bio-psycho-social. Elle retrace l'histoire de ce concept. Elle démontre la transmission transgénérationnelle de la perversion narcissique, trouble de la personnalité qui prend naissance dans un climat familial de type sectaire. L'emprise s'y manifeste par l'interdit d'autonomie, la réduction de l'autre à l'état d'objet, des techniques de persuasion coercitive, un lavage de cerveau, un harcèlement moral au quotidien, des violences permanentes et diffuses.

Interview de Boris Cyrulnik

Quel est le mal profond du narcissique ? N'est-ce pas plutôt celui qui a souffert du manque d'amour ?

« Il n'y a pas de mal, il y a un arrêt de développement. Cocooner un enfant, c'est le mettre en appauvrissement affectif. La mère trop protectrice pense que son enfant n'a le droit d'aimer qu'elle. Il y a des pères aussi dans ce cas. Ces mères sont amoureuses du petit être qu'elles mettent au monde. Les psychanalystes disent que pour ces femmes-là, mettre au monde un enfant, c'est un substitut phallique…

Une mère protectrice est émerveillée d'avoir mis au monde un enfant, et pense que sa valeur tient par cet enfant.

Elle va tout faire pour lui, il ne peut aimer personne d'autre qu'elle. C'est une prison affective, proche de l'appauvrissement affectif des enfants abandonnés. »

ICI EST LE COEUR DU PROCESSUS DE VIOL PSYCHIQUE AMENANT AU VIDE PSYCHIQUE, A L'INDIFFERENCIATION

La Loi et les limites

Un terrain de jeu et de menace

La Loi, symbole des limites sociales est vécue comme une menace par le PN : elle rappelle la vulnérabilité de sa structure psychique.

La transgression devient un moyen de contrôler les frontières qu’il n’a jamais pu habiter intérieurement ;

Les règles et interdits sont testés, contournés ou manipulés ;

Jouer avec les limites lui permet de retrouver un sentiment de puissance, mais seulement de manière externe, sur autrui.

La transgression des limites devient même une jouissance

La frontière est un lieu de pouvoir et de tension ;

Toucher la limite, la déplacer, la briser, procure une sensation de contrôle absolu ;

“Puisque mes limites ont été violées, je ne reconnaîtrai plus celles des autres.”

“Puisque la Loi m’a blessé, je serai la Loi.”

“Puisqu’on a franchi mes limites, je n’en reconnaîtrai plus aucune.”

Cette fascination pour la transgression n’est pas seulement un caprice : elle est le prolongement de l’indifférenciation originelle, réactualisée dans ses rapports au monde.

Le refus de la Loi - des règles - des normes

Refus de la "Loi du père"

Repère symbolique et limite structurante

Dans la théorie freudienne et lacanienne, la “Loi du père” ne désigne pas simplement le père réel, mais plutôt la fonction symbolique du père comme porteur de l’interdit, notamment celui de l’inceste, et de la différenciation générationnelle. Cette loi permet à l’enfant de sortir du désir fusionnel de la mère et d’intégrer les règles, les distances, les cadres sociaux et culturels. C’est une Loi structurante qui aide à organiser la vie psychique, à séparer le “moi” du “non-moi”, et à accéder au Surmoi (la conscience morale).

Remise en question de la Loi par le PN

Le pervers narcissique se caractérise par un déni ou une transgression de cette Loi symbolique. Au lieu d’accepter les règles extérieures — familiale, sociale, institutionnelle — il cherche à les contourner ou les abolir pour asseoir sa toute-puissance. Il supporte difficilement toute forme de limite ou d’autorité qui viendrait entraver ou mettre en question son pouvoir.

En refusant la Loi du père, le PN refuse d’inscrire la différence et la séparation. Ce rejet de la Loi crée un espace psychique où tout devient possible, sans interdit ni barrière véritable — d’où la confusion entre soi et autrui, et la tendance à l’inceste psychique (envahissement de la psyché de l’autre, absence d’intimité).

Comment cela se joue dans la relation

Le PN n’accepte pas que des règles socialement établies ou des cadres extérieurs viennent limiter son action ou dicter ses choix.

Il tente de défaire tout ce qui représente la Loi (autorité légitime, règles du groupe, conventions, droit).

Cette remise en cause est liée au fantasme d’auto-engendrement et à l’impossibilité d’accepter les origines, les différences générationnelles, ou la succession des places (comme l’a analysé Jean-Paul Racamier)

Le Mythe du Minotaure

Dans le mythe, Thésée affronte le Minotaure, monstre né d’un mélange interdit entre l’humain et l’animal — symbole d’un chaos sans limite.

Guidé par le fil d’Ariane, il parvient à sortir du labyrinthe, image de la confusion originelle entre pulsion et Loi : ainsi, Thésée incarne l’accès à la différenciation et à la limite symbolique, là où le Minotaure représente la toute-puissance sans borne que la Loi du père vient humaniser.

Repères de compréhension

La castration symbolique et la Loi du père sont deux faces d’un même processus psychique fondamental :

elles servent à séparer l’enfant de la toute-puissance fusionnelle qu’il vit avec la mère.

La Loi du père (au sens symbolique, pas forcément le père réel) vient dire :

« Tu n’es pas tout pour ta mère, et ta mère n’est pas tout pour toi. »

Elle introduit la limite — celle qui permet à l’enfant de se reconnaître comme un être distinct, séparé, et donc capable de désirer sans tout confondre.La castration symbolique, c’est l’effet psychique de cette loi :

« J’accepte que tout ne m’est pas accessible, que je ne peux pas tout avoir ni tout être. »

Autrement dit : accepter de ne pas être le phallus (le tout-pouvoir, l’objet comblant du désir de la mère).

Chez le pervers narcissique

Le pervers narcissique sait qu’il existe des limites, mais il les refuse intérieurement.

C’est ce qu’on appelle le déni de la castration : il ne nie pas son existence (comme le ferait un psychotique), mais il agit comme si elle ne le concernait pas.

Il rejette donc la Loi du père : il ne reconnaît pas la légitimité de la règle, ni la différence entre soi et l’autre.

Il vit dans une position intermédiaire : “je sais que la loi existe, mais j’y échappe”.

Ce déni lui permet de maintenir l’illusion d’une toute-puissance infantile, en évitant la douleur de la perte et de la séparation.

« Chez le pervers, par nature, il y a un déni de la castration. C’est ce qui définit d’un point de vu psychopathologique le pervers. Le pervers dénie la castration sur le corps maternel, puis il la dénie en général. Mais la dénier, ça ne veut pas dire qu’il ne sait pas qu’elle existe. Ça veut dire que le pervers est à cette place particulière, d’un point de vu psychopathologique, où il est à la frontière entre avoir ou ne pas avoir le phallus. Être ou ne pas être ce phallus. Et passer son temps sur la brèche en train de jouer de cette limite. Le pervers joue en permanence avec la limite. Ce que le pervers dénie d’abord et avant tout bien évidement, c’est la « loi du père ». Vous verrez, la plupart du temps, dans l’histoire des pervers, qu’il y a une mère toute-puissante, qui est une mère phallique, qui fait couple avec son rejeton, où le fils et la mère (ou parfois la fille et la mère) sont dans une proximité incestueuse extraordinaire au prix de l’écroulement de l’image du père. Le père du futur pervers narcissique est dévalorisé, ridiculisé. Il est destitué. Ce qui garantit que l’enfant n’entende rien de la « loi du père ». Alors de quoi je vous parle ? De quelle construction psychique est-il question ici ? Eh bien la « loi du père » c’est ce qui va permettre de sortir l’enfant de sa toute-puissance infantile, de sa toute jouissance. Et qui va faire qu’à un moment donné il y ait une séparation entre la mère et l’enfant. Vous voyez que dans ce couple mère-enfant, si rien ne vient faire tiers, eh bien il n’y a pas d’espace. Et il y a la prolongation de cette idée première de la toute-puissance infantile. Alors le futur pervers ne va pas sortir de sa toute-puissance infantile, mais en même temps il sait que la loi existe, mais ce qu’il cherche d’abord et avant tout c’est à y échapper. Et c’est très exactement ce mécanisme-là qui fait que les pervers ont cette aisance extraordinaire à se jouer de la loi. […] Toute la logique inconsciente du pervers réside là. Elle réside à continuer à échapper à la castration alors même qu’il sait qu’elle existe. Il s’agit là d’une survie psychique. Et quand vous aurez à faire juridiquement à un pervers, hé bien soit la confrontation de la loi sera perçue par lui comme terrifiante… mais en même temps quand il n’est pas confronté physiquement presque à la loi à distance d’elle-même, il sera extraordinairement compétant pour se jouer d’elle parce que ça reprend très exactement la nature psychique inconsciente qui est la sienne et qui consiste à se jouer de la « loi du père ». Bien souvent le pervers en déniant la nécessité d’être l’héritier de la « loi du père » il en arrive aussi à dénier toute forme de différences. Quand le pervers narcissique nie le droit à la différence, il ni aussi leurs droits à une différence quelle qu’elle soit. Et ce qui est aussi l’un des leviers importants de la maltraitance du pervers à l’égard de ses victimes […] Ce que le pervers va dans la relation à l’autre chercher à ignorer la plupart du temps, c’est ce qui fait différence chez l’autre. C’est ce qui fait tout simplement que l’autre est sujet. Toute tentative d’appropriation subjective face au pervers est impossible parce que le pervers ne peut soutenir aucune différence. Ce qui veut dire aussi aucune différence à sa propre expression, à son propre être-au-monde. Le pervers n’est au monde que pour lui-même.

Le déni de la castration

Le cœur du fonctionnement pervers

Chez le pervers, tout part d’un refus de la limite. En psychanalyse, on appelle cela le déni de la castration : il sait que des limites existent (les interdits, les différences, la loi symbolique), mais il les rejette intérieurement, comme si elles ne le concernaient pas.

Ce n’est donc pas de l’ignorance — c’est une position psychique : « je sais, mais je fais comme si je ne savais pas ».

Une enfance sans séparation

Souvent, ce type de personnalité s’enracine dans une relation fusionnelle avec une mère toute-puissante, qu’on dit phallique : elle garde son enfant dans une proximité trop intense, sans laisser de place au père.

Le père, dans ces familles, est affaibli, ridiculisé ou absent. Résultat : l’enfant n’entend jamais la « loi du père », c’est-à-dire cette règle symbolique qui aide à comprendre qu’on ne peut pas tout, qu’on n’est pas tout-puissant, et qu’on doit se séparer de la mère pour exister par soi-même.

Le refus de la loi et des différences

Ne s’étant jamais construit autour de cette loi symbolique, le pervers narcissique reste prisonnier d’une illusion de toute-puissance infantile : il croit pouvoir tout contrôler, tout posséder, et surtout échapper à la loi.

C’est pour cela qu’il est si habile à contourner les règles, manipuler, ou se jouer des interdits.

Ce n’est pas seulement stratégique : c’est son mode de survie psychique. Reconnaître la loi, ce serait reconnaître une limite, donc une dépendance, donc une faille insupportable pour lui.

L’impossibilité de la différence

En niant la loi, le pervers nie aussi la différence : la différence entre lui et l’autre, entre les sexes, entre les générations, entre les points de vue.

Il ne supporte pas que l’autre soit un sujet autonome, avec ses émotions, ses pensées et sa liberté.

C’est pourquoi il cherche constamment à annuler l’altérité — à réduire l’autre à un objet qui prolonge son propre pouvoir d’être.

Dans cette logique, toute tentative de l’autre pour exister par lui-même est vécue comme une menace.

En résumé

Le pervers narcissique :

sait qu’il existe des limites, mais refuse de les reconnaître ;

s’est construit dans une relation fusionnelle sans séparation symbolique ;

vit dans une illusion de toute-puissance ;

et nie la différence, ce qui le rend incapable d’une relation authentique.

Il n’est donc pas seulement manipulateur par choix : il est enfermé dans une structure psychique qui ne peut tolérer ni la loi, ni la différence, ni la véritable rencontre avec l’autre.

Myriam Illouz

Psychanalyste freudienne, conférencière et enseignante à l’Université Populaire de Michel Onfray à Caen

Du trauma à la défense

Inversion des positions

À l’âge adulte, pour se protéger de la vulnérabilité originelle, le pervers narcissique adopte des stratégies défensives :

Envahir pour ne plus être envahi ;

Nier l’autre pour protéger le soi ;

Projeter ses émotions pour ne pas les ressentir.

Cette inversion est au cœur de la structure perverse narcissique : là où il a été confondu et envahi, il confond et envahit à son tour.

Le faux-self : défense et substitution

Le Moi-peau est l’enveloppe psychique qui contient, protège et délimite le soi.

Lorsque cette peau psychique est fragilisée par exemple par l’insestuel, le sujet :

Ne peut pas contenir ses émotions ;

Subit l’intrusion des émotions des autres ;

Crée un faux-self, une seconde peau artificielle qui masque le vide intérieur.

Le faux-self devient un costume social :

Il permet de paraître intact, cohérent et puissant ;

Mais il ne contient rien de vivant : derrière, le vide, l’indifférenciation et l’absence de limites persistent.

Lorsqu’il est impossible de contenir et de différencier les émotions, le psychisme cherche d’autres moyens de protection. Il construit un faux-self, une seconde peau artificielle qui permet de masquer le vide intérieur. Ce faux-self n’est pas une identité vivante ni un contenant, mais une carapace sociale, un rôle à endosser pour éviter d’être submergé.

Dans cette dynamique, le contrôle et la manipulation deviennent des stratégies pour gérer une intériorité vulnérable et instable. La Loi, symbole des limites sociales, est vécue comme une menace constante qui rappelle la fragilité de la peau psychique. Transgresser les règles devient alors une tentative de se réapproprier des frontières jamais vraiment habitées.

L’indifférenciation

Le moteur des comportements pervers

Cette structure explique :

La projection : le PN attribue à l’autre ce qu’il ne peut reconnaître en lui ;

La transgression des règles : la Loi est vécue comme un défi ou un miroir de son trauma ;

Le contrôle et la manipulation : moyens de gérer un intérieur instable et vulnérable.

Ainsi, l’indifférenciation n’est pas une déficience morale ou intellectuelle : c’est un mécanisme de survie issu d’une structure psychique traumatisée.

Les conséquences

À l’âge adulte, le PN peut, pour ne plus revivre la passivité de l’envahissement, adopter un mécanisme de défense par inversion :

“Plutôt que d’être envahi, je vais envahir.”

“Plutôt que d’être dissous par l’autre, je vais le dissoudre dans mon emprise.”

C’est ici que naît la perversion narcissique comme système de survie psychique.

Ce n’est pas tant un plaisir de faire souffrir (comme dans la perversion sexuelle classique), mais un besoin de maîtriser les frontières pour ne plus être vulnérable à l’intrusion.

Le PN rejoue donc inconsciemment la scène de l’indifférenciation, mais en position active.

Là où il a été confondu, il confond.

Là où il a été nié comme sujet, il nie à son tour la subjectivité d’autrui.

C’est une récupération traumatique inversée :

dominer pour ne plus être dominé, envahir pour ne plus être envahi, manipuler pour ne plus être absorbé.

Le clivage - Il sait... mais il ne ressent pas

Ce qui est troublant, c’est que le pervers narcissique peut être intelligent, cultivé, logique.

Il comprend très bien que les autres sont des personnes, qu’ils ont des besoins, qu’ils souffrent.

Mais sur le plan émotionnel et profond, il ne le ressent pas.

Pour lui, l’autre n’existe pas comme sujet autonome. Il est un outil, un danger, un miroir, mais jamais un être humain complet.

C’est ce qu’on appelle un clivage :

Deux vérités coexistent en lui sans se rencontrer.

Il sait une chose, mais il ressent le contraire.

Ce décalage crée une personnalité froidement rationnelle, mais émotionnellement déshumanisante.

Pourquoi il ne peut pas changer

On pourrait croire qu’en lui expliquant les choses, en l’aidant à voir ce qu’il fait, il changerait.

Mais ce n’est pas une simple question de volonté.

Le pervers narcissique est enfermé dans un fonctionnement où les processus de construction intérieure sont absents ou bloqués.

On dit en langage psychologique que certaines fonctions sont forcloses — c’est-à-dire qu’elles n’ont jamais été intégrées dans sa vie psychique.

Il ne peut pas ressentir l’autre comme sujet, non pas par choix, mais parce que son équilibre interne dépend de ce refus.

L'indifférenciation - en résumé

L’indifférenciation est un trauma originel où les frontières psychiques et corporelles ont été violées.

Le PN rejoue ce trauma en inversant les positions, pour protéger son Moi fragile.

La Loi, les limites et les interdits deviennent un terrain de jeu, de contrôle et de domination, mais jamais une structure intérieure sécurisante.

En conclusion

Le pervers narcissique est une personne qui n’a pas pu construire en lui un noyau stable de personnalité (le Moi).

Pour survivre psychiquement, il utilise les autres comme des supports extérieurs pour se sentir exister.

Il projette ce qu’il ne peut pas reconnaître en lui, et même s’il comprend rationnellement certaines choses, il ne peut pas les intégrer émotionnellement, car cela menacerait l’édifice défensif sur lequel il s’est construit.